[20250223] 남양주 역사탐방 - 흥원ㆍ백봉산(묘적산)ㆍ홍릉ㆍ유릉ㆍ영원ㆍ회인원ㆍ덕혜옹주묘ㆍ의친왕묘ㆍ이석영광장ㆍ리멤버1910 역사전시관) - 3부

02월 23일(일)

남양주 역사탐방 - 흥원ㆍ백봉산(묘적산)ㆍ홍릉ㆍ유릉ㆍ영원ㆍ회인원ㆍ덕혜옹주묘ㆍ의친왕묘ㆍ이석영광장ㆍ리멤버1910 역사전시관)을 다녀와서...

'남양주 역사탐방 - 흥원ㆍ백봉산(묘적산)ㆍ홍릉ㆍ유릉ㆍ영원ㆍ회인원ㆍ덕혜옹주묘ㆍ의친왕묘ㆍ이석영광장ㆍ리멤버1910 역사전시관)' 코스

마석역 1번 출구→양지세차장→경춘로→마석1리부녀회공판장→흥원 북측입구→흥원 사색길 따라→흥원(흥선대원군묘)→신도비→국태공원소 표석→납골묘→흥원 정문→창현4리마을회관→창현편의점마트→마석우천 징검다리→배롱교→굴다리→GS칼텍스 성수주유소→이안남양주아파트→현대떡방앗간→창현3리마을회관→창현대주피오레아파트→관리사무소 앞 통문→백봉산 정상(4.92km) 이정목→동원정사 갈림길(1)→운동쉼터→동원정사 갈림길(2)→희락쉼터→성황당사거리/녹촌리 갈림길(1)→기계유씨묘역→수리너머고개 갈림길→마루쉼터(341m)→나무계단→녹촌리 갈림길(2)→묘적사 갈림길→정상아래쉼터→백봉산 정상 전망대→평내호평역/장내 갈림길→수리봉(482m)→벼락맞은바위→일본목련쉼터→돌탑+제단바위→백천사 갈림길→능선삼거리→남양주시청 방향으로→진곡사 갈림길→급경사길→약수터 갈림길→홍유릉철문→지능선삼거리→백봉산등산로입구→남양주시청→금곡중학교→금곡삼거리→왯말공원→홍유릉매표소→유릉→홍릉→쪽문→영원→회인원→덕혜옹주묘→의친왕묘→후궁묘역→리멤버1910역사전시관/이석영광장→금곡역

오늘은

남양주 역사탐방 - 흥원ㆍ백봉산(묘적산)ㆍ홍릉ㆍ유릉ㆍ영원ㆍ회인원ㆍ덕혜옹주묘ㆍ의친왕묘ㆍ이석영광장ㆍ리멤버1910 역사전시관)을 위해 길을 나선다.

▼ 백봉산등산로입구(남양주시청)에서...

홍릉과 유릉

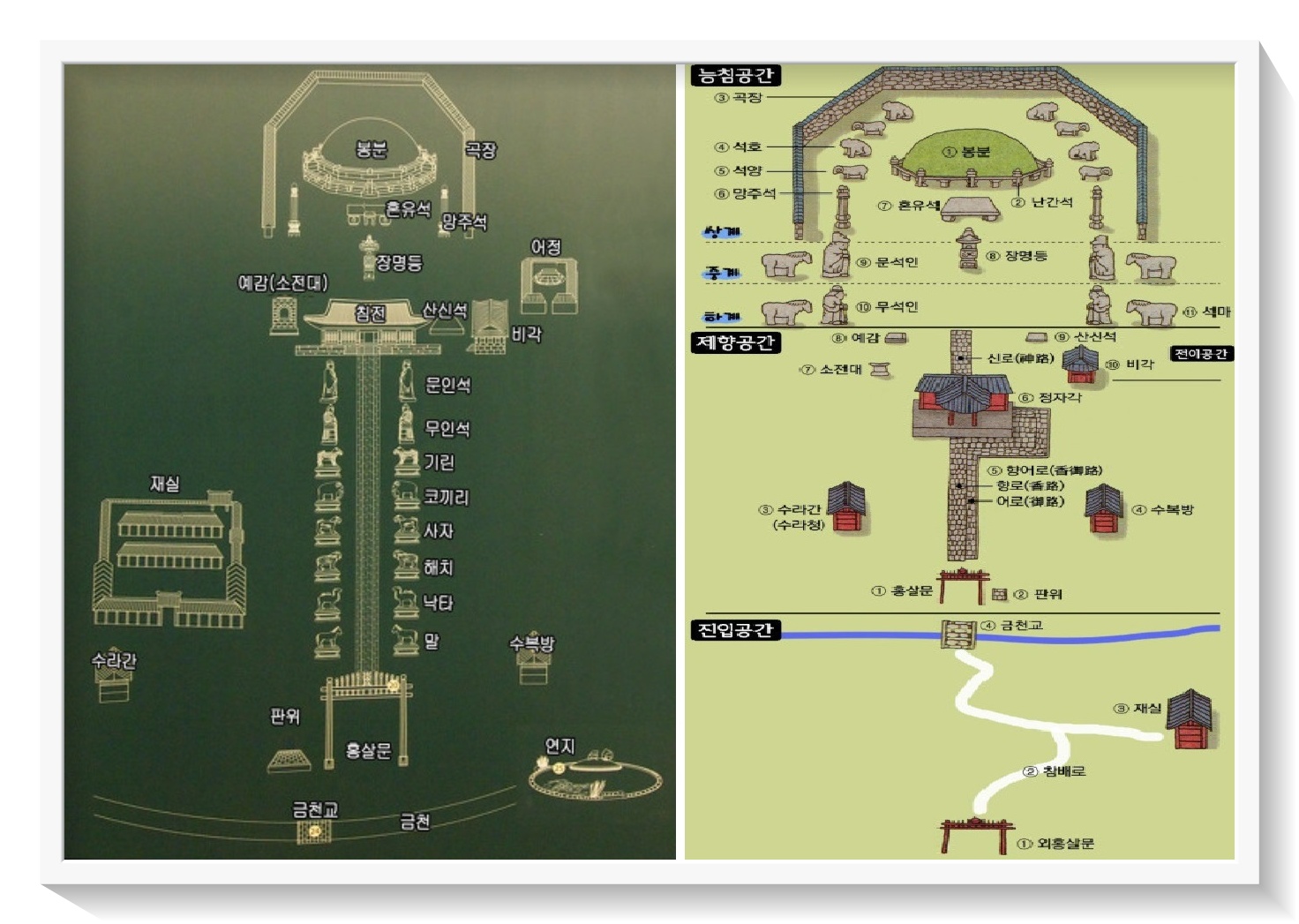

홍릉과 유릉은 기존의 조선왕릉 형식이 아닌 대한제국 황제릉의 형식으로 조성되었다.

고종은 대한제국 선포 전후로 대신들을 중국 황제릉으로 보냈고,

이를 바탕으로 명나라 황제릉의 제도를 일부 인용하고 기존의 조선왕릉 형식을 계승하여

새롭게 대한제국 황제릉 제도를 만들었다.

기존 조선왕릉과 달라진 점은 크게 두 가지인데,

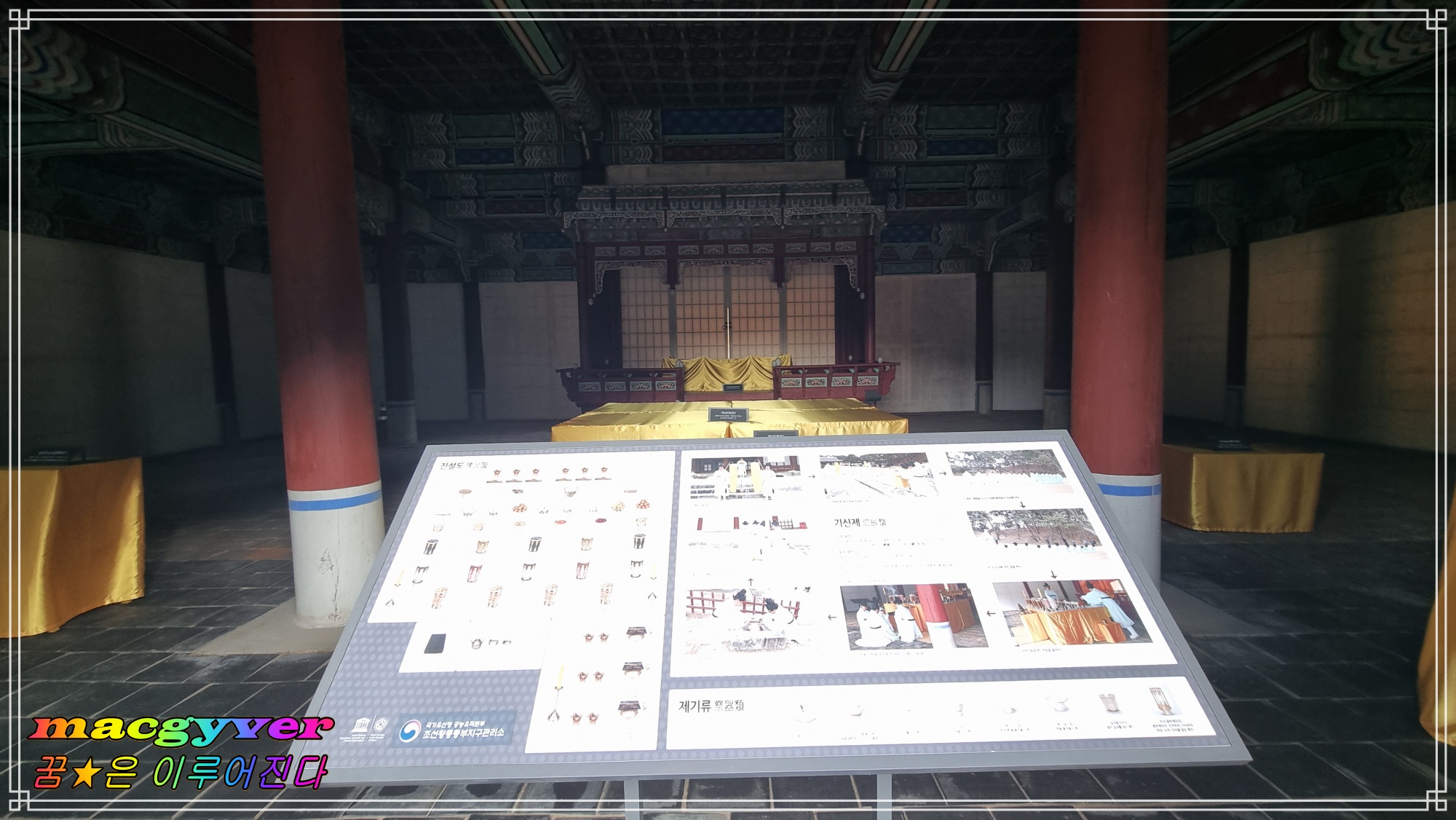

먼저 제향을 지내는 건물인 정자각(丁字閣)을 일자형 침전(寢殿)으로 바꾸었고

침전 안에는 어탑(御榻)과 당가(唐家)를 배치하였다.

또 능침공간에 있던 문석인, 무석인, 석마, 석양, 석호 등을 침전 앞으로 배치하였는데,

석양과 석호를 없애고 기린석, 코끼리석, 사자석, 해치(해태)석, 낙타석, 석마 순서로 바꾸었다.

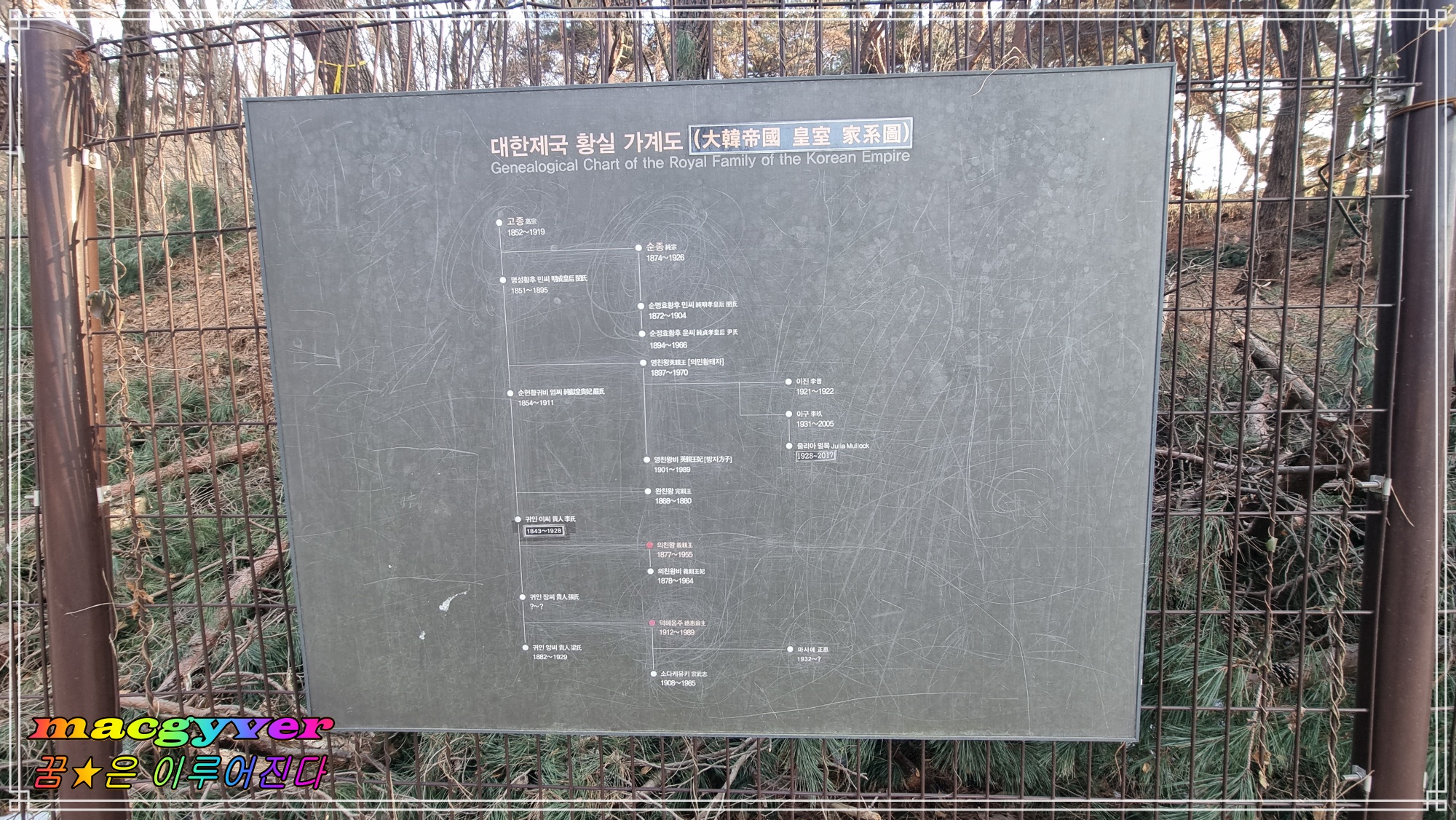

홍릉과 유릉 주변에는

의민황태자(영친왕)와 황태자비의 영원(英園), 황세손 이구의 회인원(懷仁園),

고종의 아들 의친왕의 묘, 고종의 딸 덕혜옹주의 묘,

고종의 후궁(귀인 장씨, 광화당 귀인 이씨, 삼축당 김씨)과

의친왕의 후실(수관당 정씨, 수인당 김씨)의 묘 등 대한제국 황실 가족의 무덤이 있다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

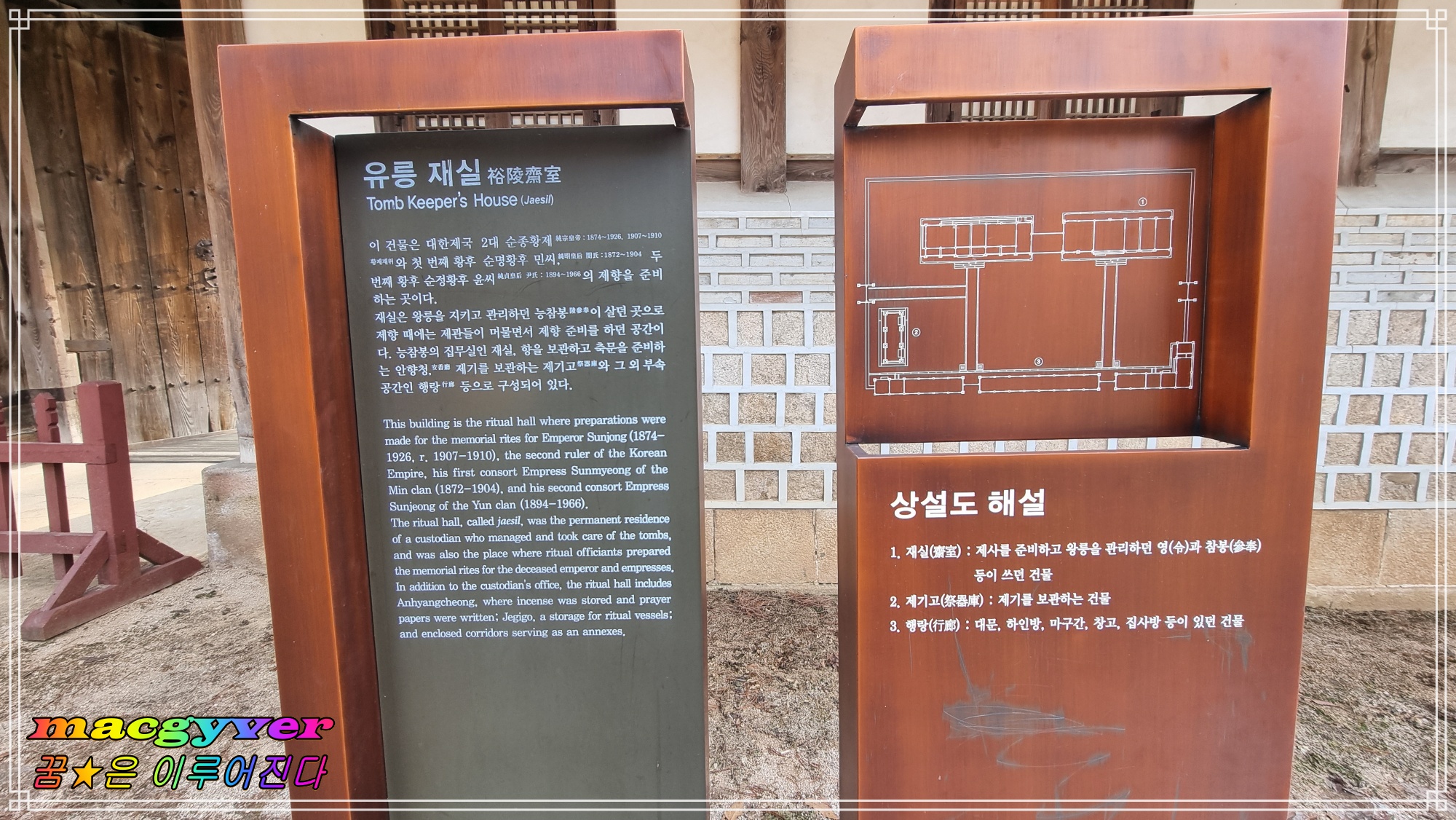

남양주 유릉(裕陵, 순종과 순명황후·순정황후)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 1905년(광무 9), 1907년(융희 1), 1926년, 1966년

왕릉 형식 : 합장릉

▷ 유릉(裕陵) 이야기

유릉은 대한제국 2대 순종과

첫 번째 황후 순명황후 민씨, 두 번째 황후 순정황후 윤씨의 능이다.

유릉은 조선왕릉 중 유일하게 한 봉분 안에 황제와 두 황후를 같이 모신 합장릉(合葬陵)의 형식으로

앞에서 바라보았을 때 가장 왼쪽에 순정황후, 가운데에 순종, 오른쪽에 순명황후를 모셨다.

유릉은 홍릉(洪陵)과 마찬가지로 대한제국 황제릉의 형식으로 조성되었다.

유릉은 1904년(광무 8) 순명황후가 황태자비의 신분에서 세상을 떠나자,

다음 해 현 용마산(어린이대공원 부근)에 유강원(裕康園)이라는 이름으로 조성되었다가,

1907년 순종이 황위에 오른 후 유릉으로 높였다.

1926년 순종이 세상을 떠나자,

용마산에 있던 유릉을 홍릉 동쪽 언덕에 옮기는 것으로 정하고

순종과 순명황후, 순정황후의 능 자리도 함께 공사하였다.

이후 순명황후를 먼저 모시고 순종을 합장하였으며,

1966년 순정황후가 세상을 떠나자 유릉에 합장되어 현재의 모습이 되었다.

유릉은 홍릉에 비해 능역 규모가 좁지만, 홍릉과 같은 형태로 조성되었다.

능침의 봉분은 병풍석과 난간석을 둘렀고, 그 주변으로 석상(혼유석), 망주석, 장명등만 배치하였다.

제향공간인 침전 앞으로 문석인, 무석인, 기린석, 코끼리석, 사자석,

해치(해태)석, 낙타석, 석마 순으로 석물을 배치하였는데, 석마만 2쌍 배치하였다.

비각 안에는 1개의 표석이 있는데 1966년 순정황후가 세상을 떠난 후 2년 뒤에 새로 제작한 표석으로

‘(우측면)대한 (앞면)순종효황제 유릉 순명효황후 부좌 순정효황후 부우’라고 써있다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

남양주 홍릉(洪陵, 고종과 명성황후)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 1897년(광무 1), 1900년(광무 4), 1919년

왕릉 형식 : 합장릉

▷ 홍릉(洪陵) 이야기

홍릉은 대한제국 1대 고종과 명성황후 민씨의 능이다.

홍릉은 한 봉분 안에 황제와 황후를 같이 모신 합장릉(合葬陵)의 형식으로,

기존 조선왕릉의 형식과 다른 대한제국 황제릉의 형식으로 조성되었다.

1895년(고종 32) 명성황후가 을미사변으로 참변을 당한 후

폐위와 복위를 거쳐 현 동구릉 내 숭릉 오른쪽 언덕에

숙릉(肅陵)이라는 이름으로 왕릉공사를 진행하였다.

그러나 친일 내각이 무너지면서 고종은 왕릉공사를 중단시켰다.

1897년 대한제국이 선포된 후 명성황후로 추존하고

홍릉이라는 이름으로 현 서울 동대문구 청량리에 능을 새로 조성하였다.

이때 대한제국 황제릉 제도를 일부 반영하여 제향을 지내는 건물인 정자각을 침전으로 바꾸었다.

이후 고종은 1900년(광무 4) 새로운 홍릉 자리를 현 남양주시 금곡으로 정하고

대한제국 황제릉 형태로 공사를 진행하였다.

그러나 바로 능을 옮기지 못하였다가

1919년 고종이 세상을 떠나면서 청량리 홍릉을 현재의 자리로 먼저 옮기고,

고종을 합장하여 현재의 홍릉이 되었다.

능침의 봉분은 병풍석과 난간석을 둘렀고,

그 주변으로 석상(혼유석), 망주석, 장명등만 배치하였다.

제향공간인 침전 앞으로 문석인, 무석인, 기린석, 코끼리석, 사자석, 해치(해태)석,

낙타석, 석마 순으로 석물을 배치하였는데, 석마만 2쌍 배치하였다.

비각 안에는 1개의 표석이 있는데 앞면에만

‘대한 고종태황제 홍릉 명성태황후 부좌’라고 새겨져 있다.

홍살문과 향로와 어로 사이에는 거석(炬石, 횃불을 걸어 놓을 때 쓰는 석조물로 추정)이 있다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

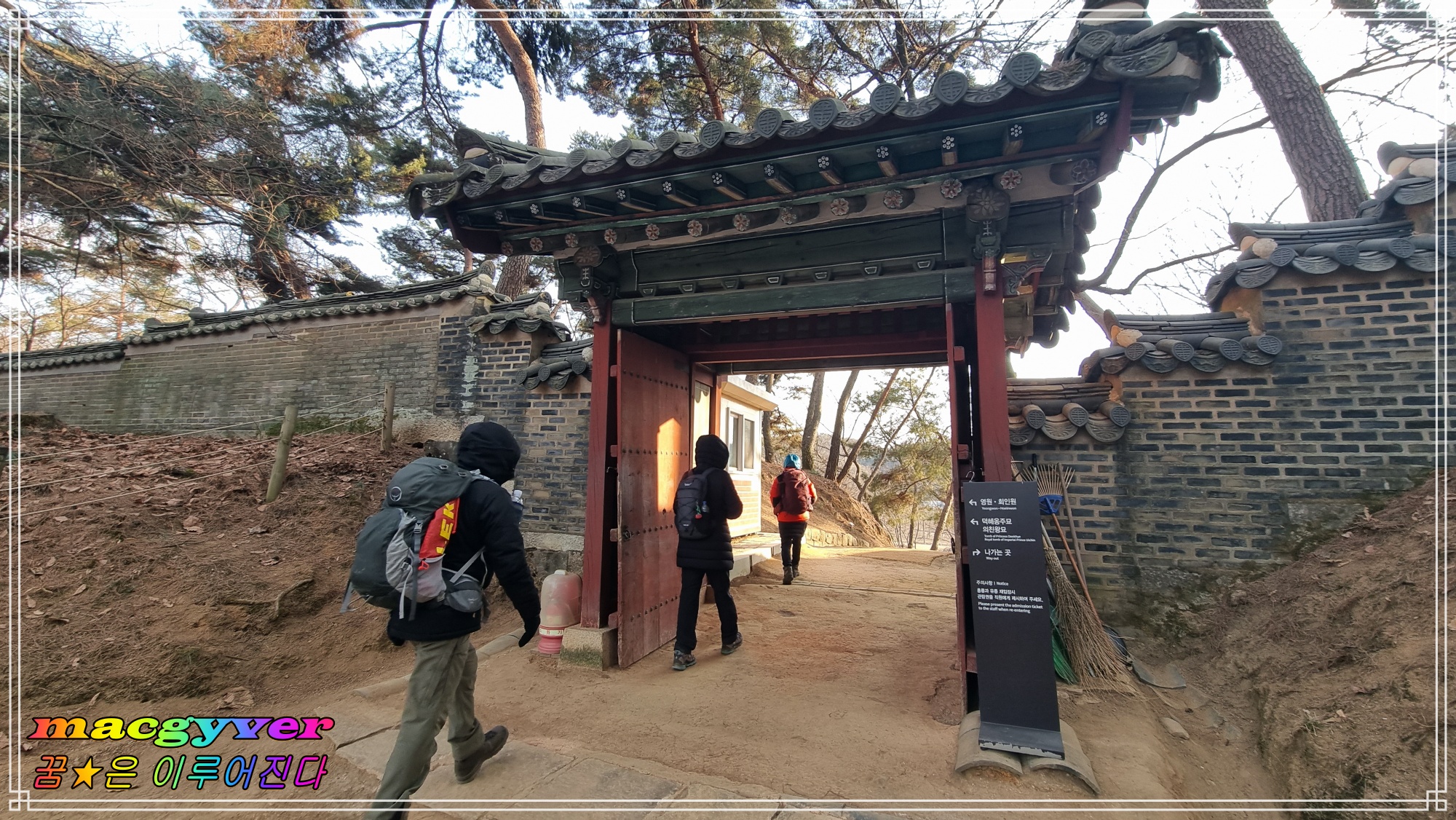

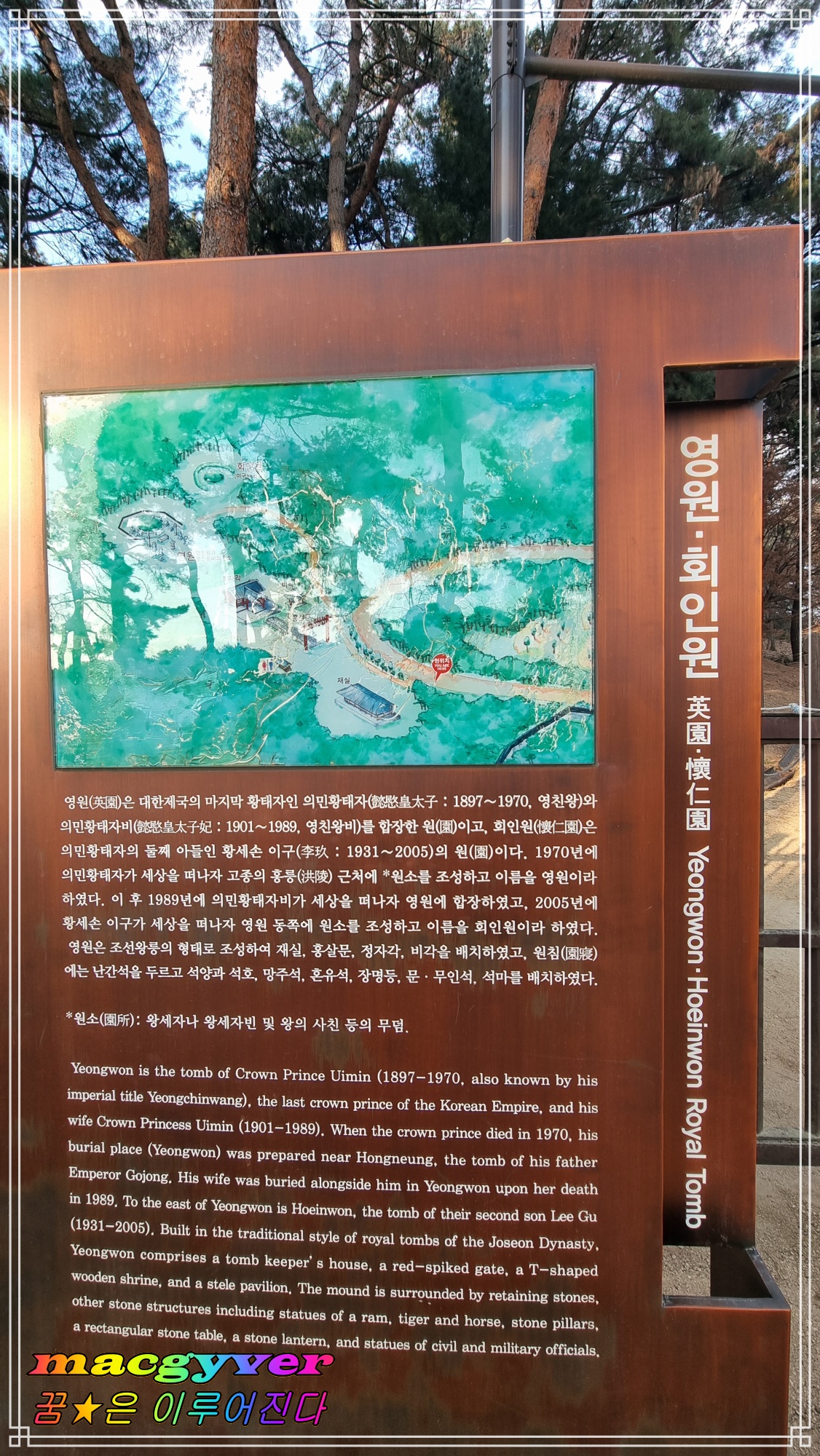

남양주 영원(英園, 의민황태자와 황태자비)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 1970년, 1971년, 1989년

원의 형식 : 합장

▷ 영원(英園) 이야기

영원은 대한제국의 마지막 황태자 의민황태자(영친왕)와 의민황태자비 이씨(이방자)의 원이다.

영원은 한 봉분 안에 황태자와 황태자비를 같이 모신 합장(合葬)의 형식으로

앞에서 바라보았을 때 왼쪽에 의민황태자, 오른쪽에 의민황태자비를 모셨다.

영원은 1970년 의민황태자가 세상을 떠나자 홍릉 근처에 조성되었다가,

다음 해 현재의 자리로 옮겼다.

이후 1989년 의민황태자비가 세상을 떠나자 영원에 합장되었다.

영원은 조선왕릉의 형태로 조성되었는데

원침 봉분은 병풍석을 생략하고 난간석만 둘렀으며,

봉분 주변으로 문석인, 무석인, 석상(혼유석), 장명등, 망주석, 석양과 석호 등을 배치하였다.

원침 아래에는 정자각, 비각, 향로와 어로, 홍살문을 조성하였고,

비각 안에는 1개의 표석(‘대한 의민황태자 영원 의민황태자비 부좌’)이 있다.

입구에 있는 재실은 1970년대 서울 의릉(경종의 능)의 재실을 옮겨왔다.

남양주 회인원(懷仁園, 황세손 이구)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 2005년, 2023년

원의 형식 : 단분

▷ 회인원(懷仁園) 이야기

회인원은 의민황태자의 둘째 아들 황세손 이구의 원이다.

2005년 황세손이 세상을 떠나자 영원 경내에 회인원이 조성되었다.

조성 당시에는 봉분만 조성되었다가 2023년 원의 형식에 맞게

봉분 호석(護石), 문석인, 석마, 장명등, 석상(혼유석), 망주석, 석양과 석호, 곡장을 조성하였다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

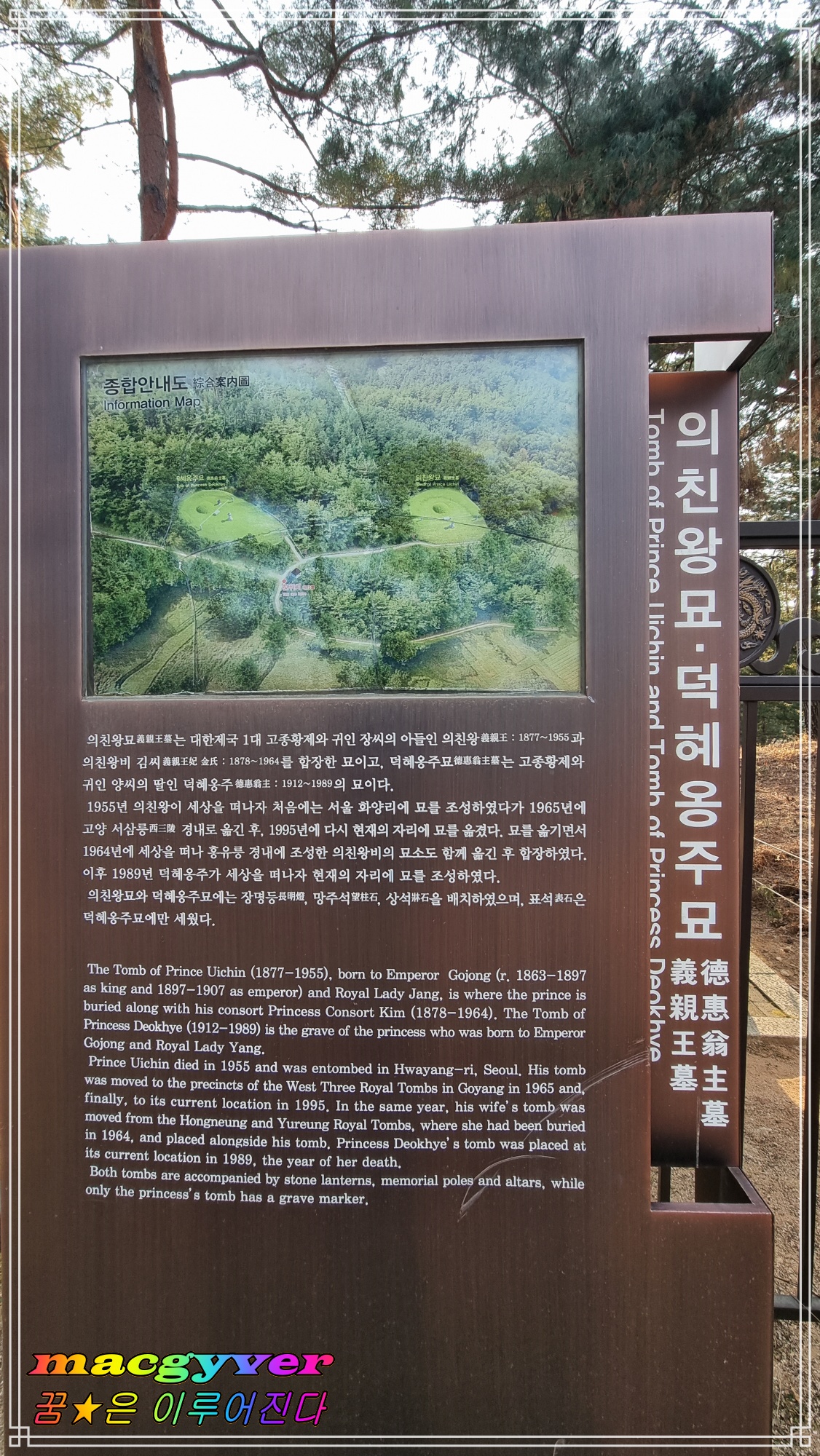

남양주 의친왕묘(義親王墓)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 1964년, 1996년

묘의 형식 : 합장

▷ 의친왕묘(義親王墓) 이야기

의친왕묘는 고종의 아들 의친왕과 의친왕비 김씨의 묘이다.

의친왕묘는 한 봉분 안에 의친왕과 의친왕비를 같이 모신 합장(合葬)의 형식이다.

1955년 의친왕이 세상을 떠나자 양주 화양리(현 서울 광진구 화양동)에 묘가 처음 조성되었고,

1964년 의친왕비가 세상을 떠나자 홍릉과 유릉 권역 내(현 외재실 부근)에 묘가 조성되었다.

1965년 화양리에 있던 의친왕묘는 어머니 귀인 장씨의 묘와 함께 고양 서삼릉 권역으로 옮겨졌다.

그러다가 1996년 의친왕묘와 의친왕비의 묘를 현재의 자리로 옮기고 합장하였다.

묘에는 상석, 향로석, 장명등, 망주석 등을 배치하였다.

남양주 덕혜옹주묘(德惠翁主墓)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 1989년

묘의 형식 : 단분

▷ 덕혜옹주묘(德惠翁主墓) 이야기

덕혜옹주묘는 고종의 딸 덕혜옹주의 묘이다.

1989년에 덕혜옹주가 세상을 떠나자 현재의 자리에 묘가 조성되었다.

묘는 의친왕묘와 같이 상석, 향로석, 장명등, 망주석 등을 배치하였고,

봉분 오른쪽에는 ‘대한 덕혜옹주지묘’라고 써있는 표석이 있다.

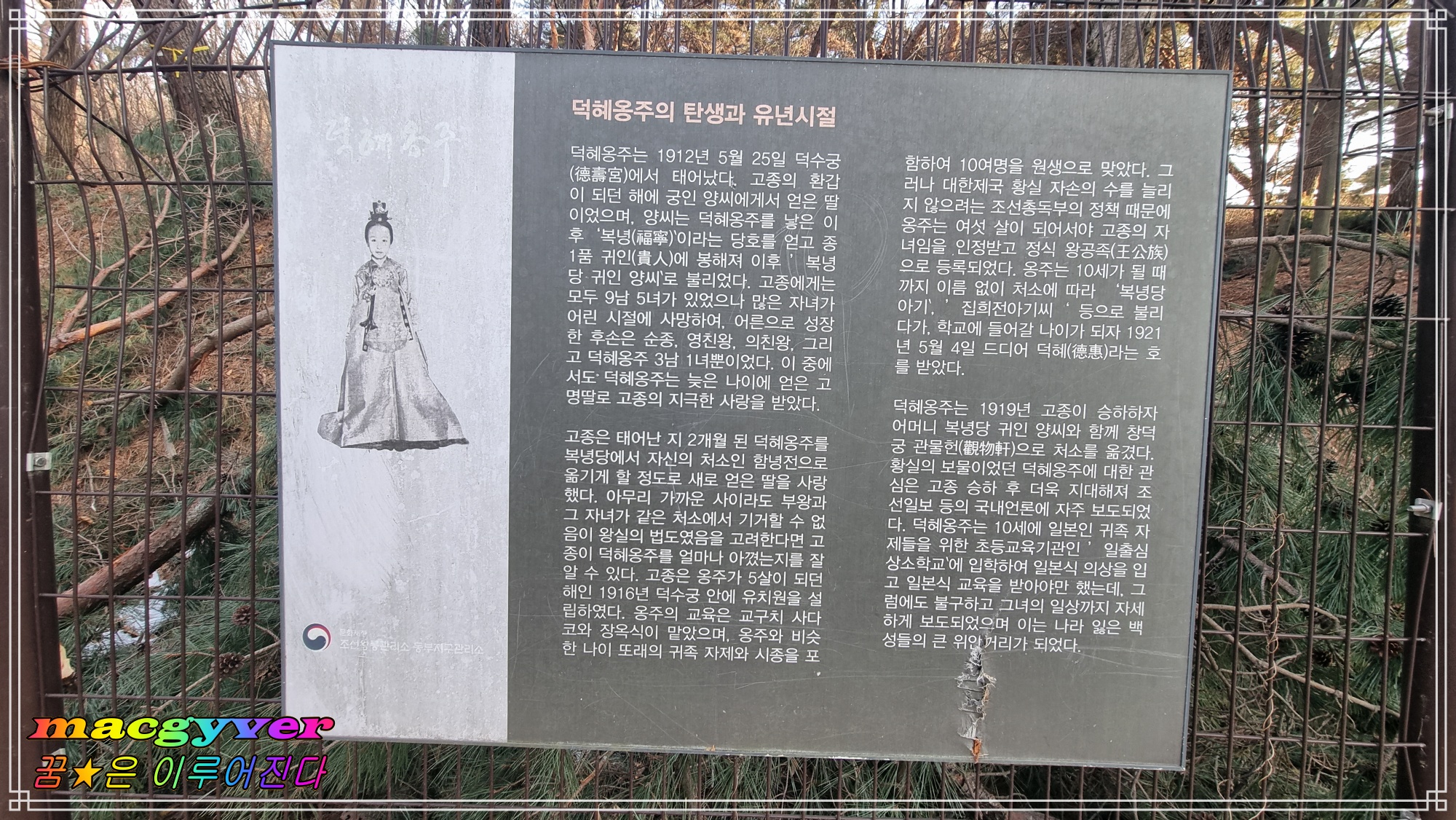

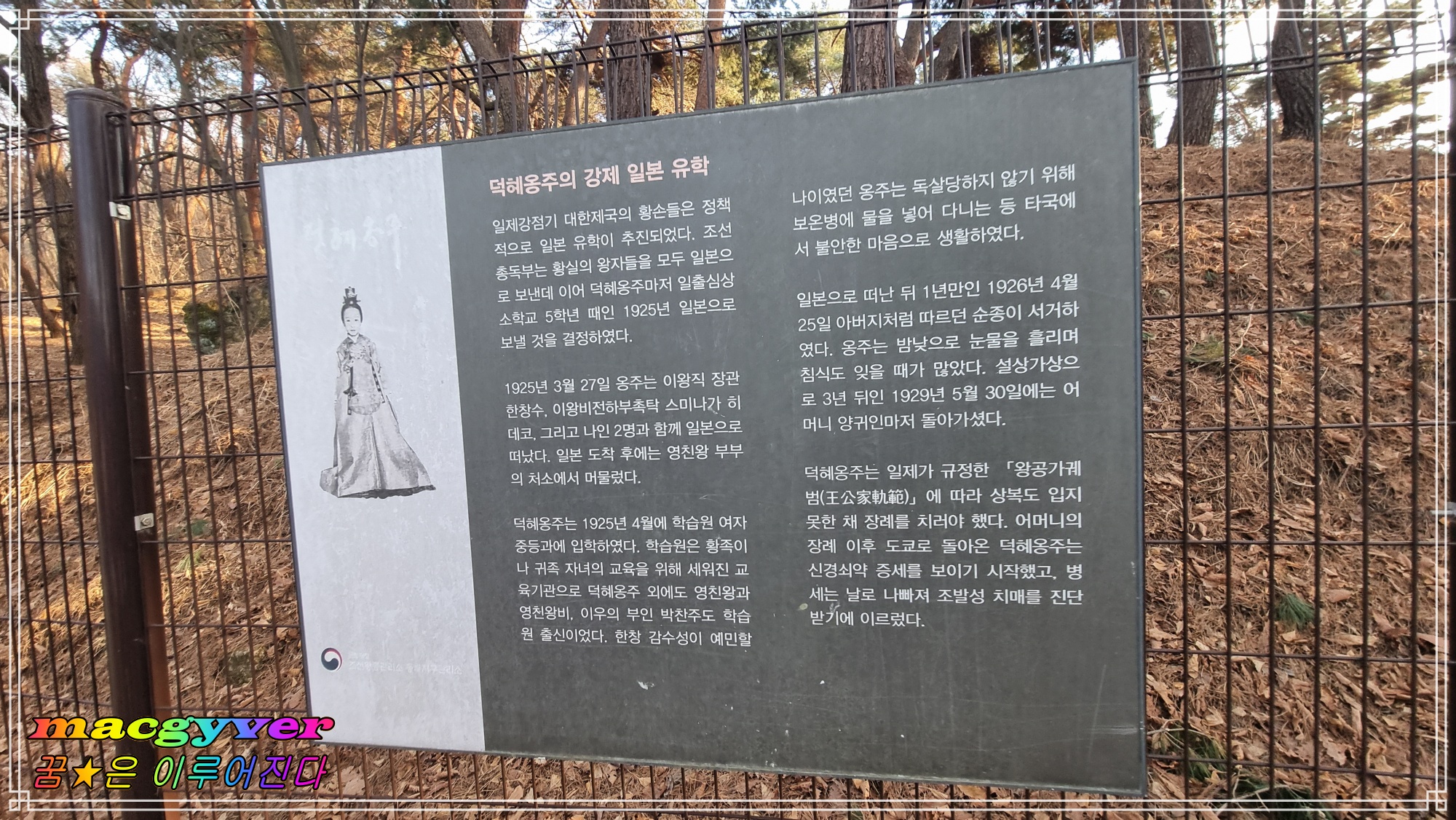

▷ 덕혜옹주(德惠翁主) 이야기

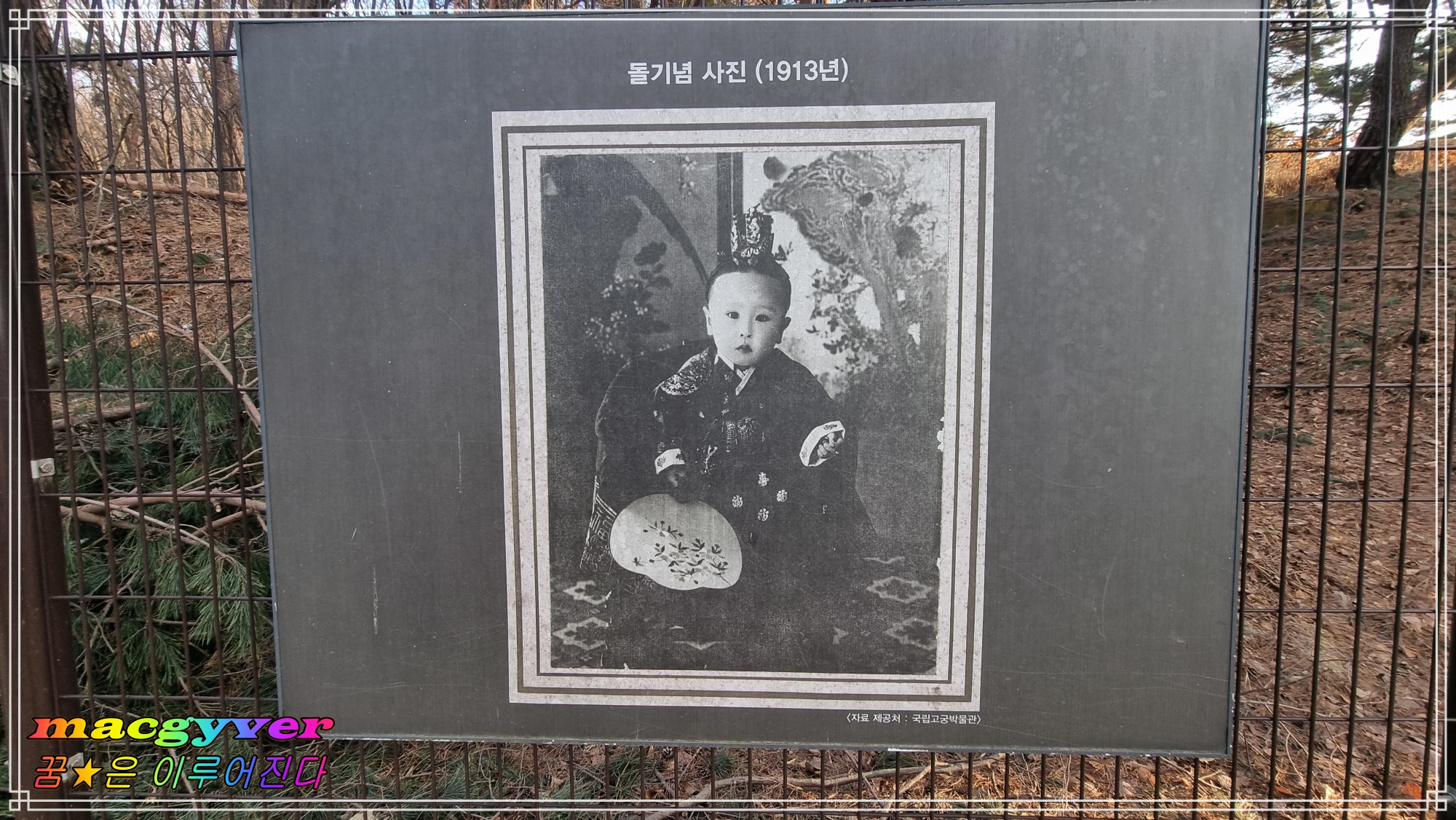

덕혜옹주(재세 : 1912년 양력 5월 25일 ~ 1989년 양력 4월 21일)는

고종과 귀인 양씨의 딸로 1912년에 덕수궁에서 태어났다.

고종이 60세에 낳은 딸로,

덕혜옹주를 위해 덕수궁 준명당에 유치원을 만들 정도로 덕혜옹주를 아꼈다고 한다.

아버지 고종이 세상을 떠난 후 1921년 덕혜의 호칭을 받았고,

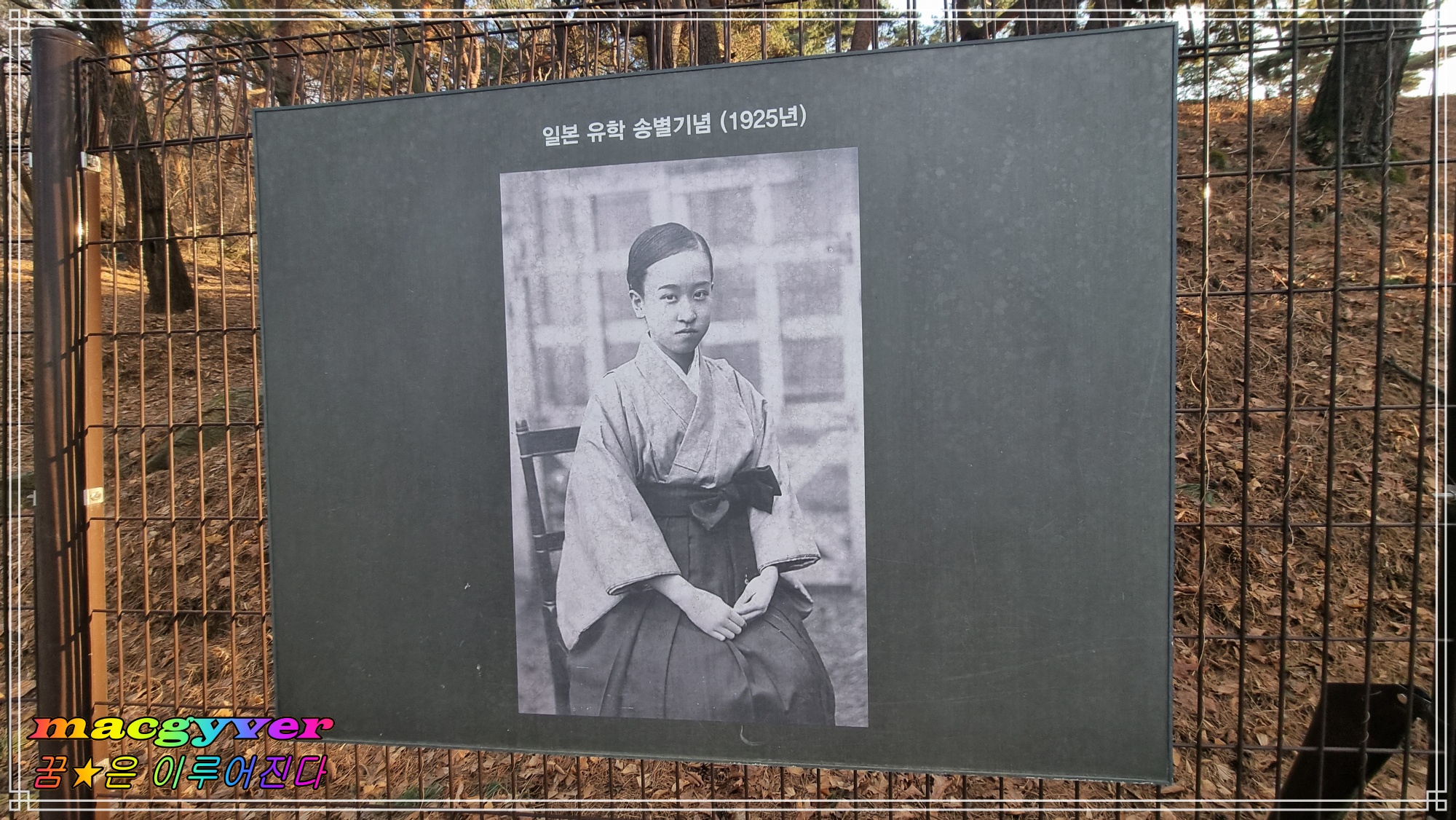

1922년에 심상소학교에서 교육을 받았으나

1925년 일제의 강압에 의해 일본으로 유학을 가게 되었다.

그러나 일본에서 생활하면서부터 신경쇠약의 증세가 보이기 시작하였고,

1929년 생모 귀인 양씨가 세상을 떠나면서 조현병 증세를 보이기 시작하였다.

1931년 대마도주의 후손 종무지(宗武志, 소 다케유키)와 정략결혼 후 딸(정혜)을 낳았으나,

병세가 악화되어 병원생활을 하였다.

결국 1955년에 종무지와 강제 이혼하였고, 딸 정혜도 실종되었다.

이후 1962년 대한민국 국적을 얻어 귀국한 후 창덕궁에서 생활하였고,

1989년 창덕궁 낙선재에서 78세로 세상을 떠났다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

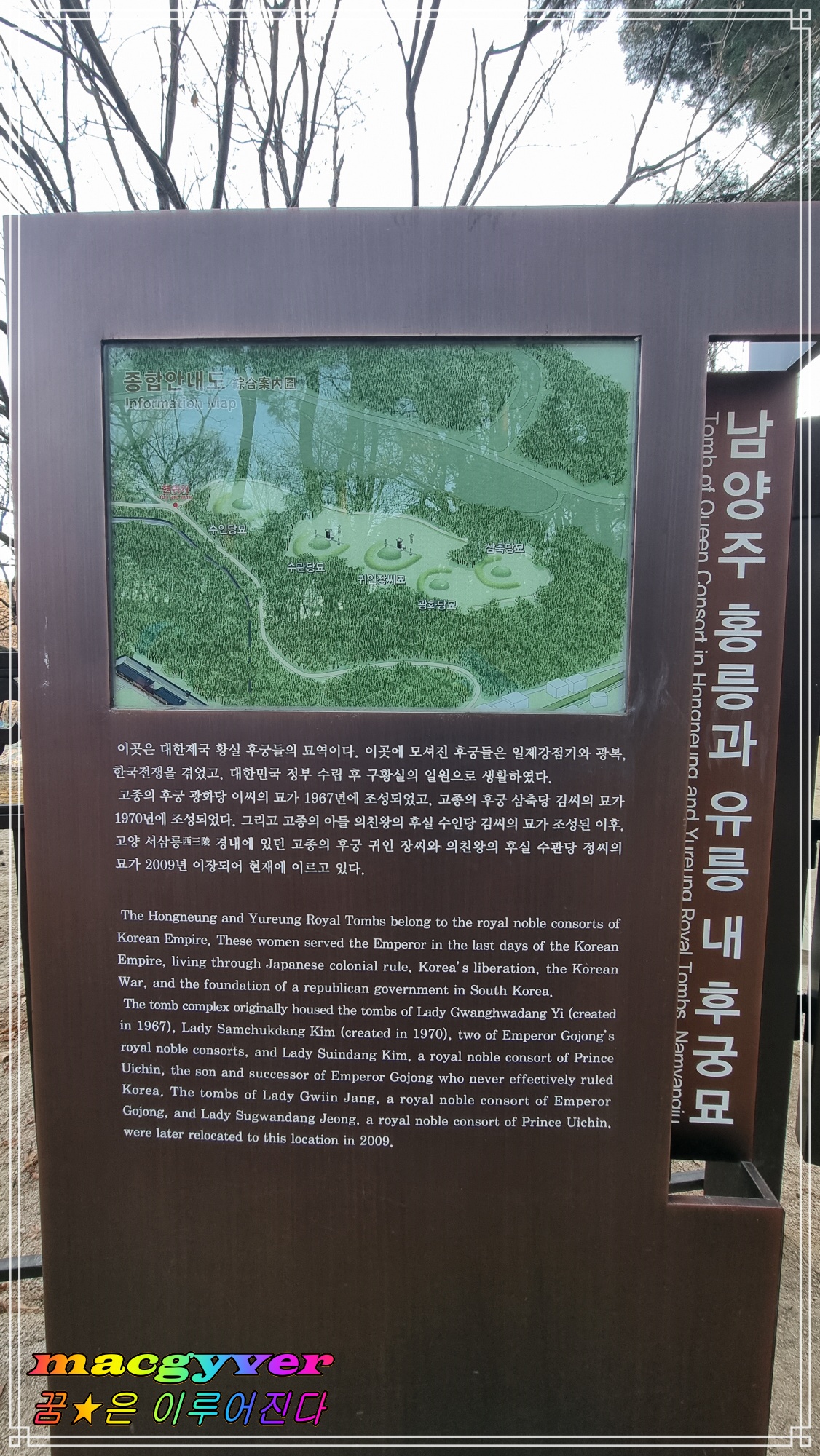

남양주 후궁묘(後宮墓)

위치 : 경기 남양주시 홍유릉로 352-1

조성 연도 : 1967년, 1970년, 2009년

후궁묘는 홍릉과 유릉 경내에 있는 대한제국 황실의 후궁들의 묘를 말한다.

이곳에 모셔진 후궁들은 조선과 대한제국 시기에 태어나 일제강점기와 광복, 한국전쟁을 겪었고,

이후에는 구황실(舊皇室)의 일원으로 생활하였다.

이곳에는 고종의 후궁 귀인 장씨, 광화당 귀인 이씨, 삼축당 김씨의 묘와

고종의 아들 의친왕의 후실 수관당 정씨, 수인당 김씨의 묘가 있다.

▷ 귀인 장씨 묘(貴人 張氏 墓)

대한제국 1대 고종의 후궁 귀인 장씨(재세 : 1838년 10월 12일 ~ 1887년 10월 14일)는

본관이 덕수로, 1877년(고종 14) 궁인의 신분에서 의친왕을 낳았다.

1887년(고종 24) 50세로 세상을 떠난 후 1900년(광무 4) 숙원(淑媛, 종4품)을 거쳐

1906년(광무 10)에 귀인으로 추증되었다.

귀인 장씨의 처음 묘자리는 확실치 않고,

1911년에 두모포 화양정(현 서울 광진구 화양동)으로 옮겨졌고,

1965년 아들 의친왕묘와 함께 고양 서삼릉 권역으로 옮겨졌다.

2009년 현재의 자리로 옮겼다.

묘에는 봉분, 상석, 망주석, 표석이 있고,

2009년에 옮기면서 장명등을 추가로 설치하였다.

표석에는 ‘증 귀인 덕수장씨 지묘’라고 새겨져 있다.

▷ 광화당 귀인 이씨 묘(光華堂 貴人 李氏 墓)

대한제국 1대 고종의 후궁 광화당 귀인 이씨(재세 : 1885년 ~ 1967년 11월 10일)의 본명은 이완덕(李完德)이다.

1898년(광무 2)에 궁녀가 되었고, 1906년(광무 10) 고종의 후궁이 되었다.

1914년 고종의 아들 이육(李堉)을 낳고 광화당이라는 호칭을 받았다.

이후 광복과 한국전쟁을 겪은 후 종로구 사간동에서 살다가 1967년에 83세로 세상을 떠났다.

▷ 삼축당 김씨 묘(三祝堂 金氏 墓)

대한제국 1대 고종의 후궁 삼축당 김씨(재세 : 1890년 ~ 1970년 9월 23일)는 김순옥의 딸로 태어났다.

본명은 김옥기(金玉基)이다.

1898년(광무 2)에 궁녀가 되었고, 1911년 고종의 후궁이 되었다.

고종과의 사이에서는 소생이 없으며, 순종이 특별히 삼축당이라는 호칭을 내렸다.

이후 광복과 한국전쟁을 겪은 후 종로구 사간동에서 살다가

1970년에 세브란스 병원에서 81세로 세상을 떠났다.

▷ 수관당 정씨 묘(修觀堂 鄭氏 墓)

대한제국 1대 고종의 아들 의친왕의 후실 수관당 정씨는 자세한 행적이 남아있지 않으나,

1909년(융희 3) 사동궁에서 의친왕의 첫째 아들 이건(李鍵)을 낳았다.

원래 묘는 고양 서삼릉 경내 귀인 장씨의 묘 아래에 있었으나

2009년 귀인 장씨의 묘와 함께 현재의 자리로 옮겼다.

옮기면서 장명등, 상석, 망주석, 표석을 추가로 설치하였다.

▷ 수인당 김씨 묘(修仁堂 金氏 墓)

대한제국 1대 고종의 아들 의친왕의 후실 수인당 김씨의 본명은 김흥인(金興仁)으로,

자세한 행적이 남아있지 않으나 의친왕과의 사이에서 이우(李鍝), 이주(李鑄), 이곤(李錕)을 낳았다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

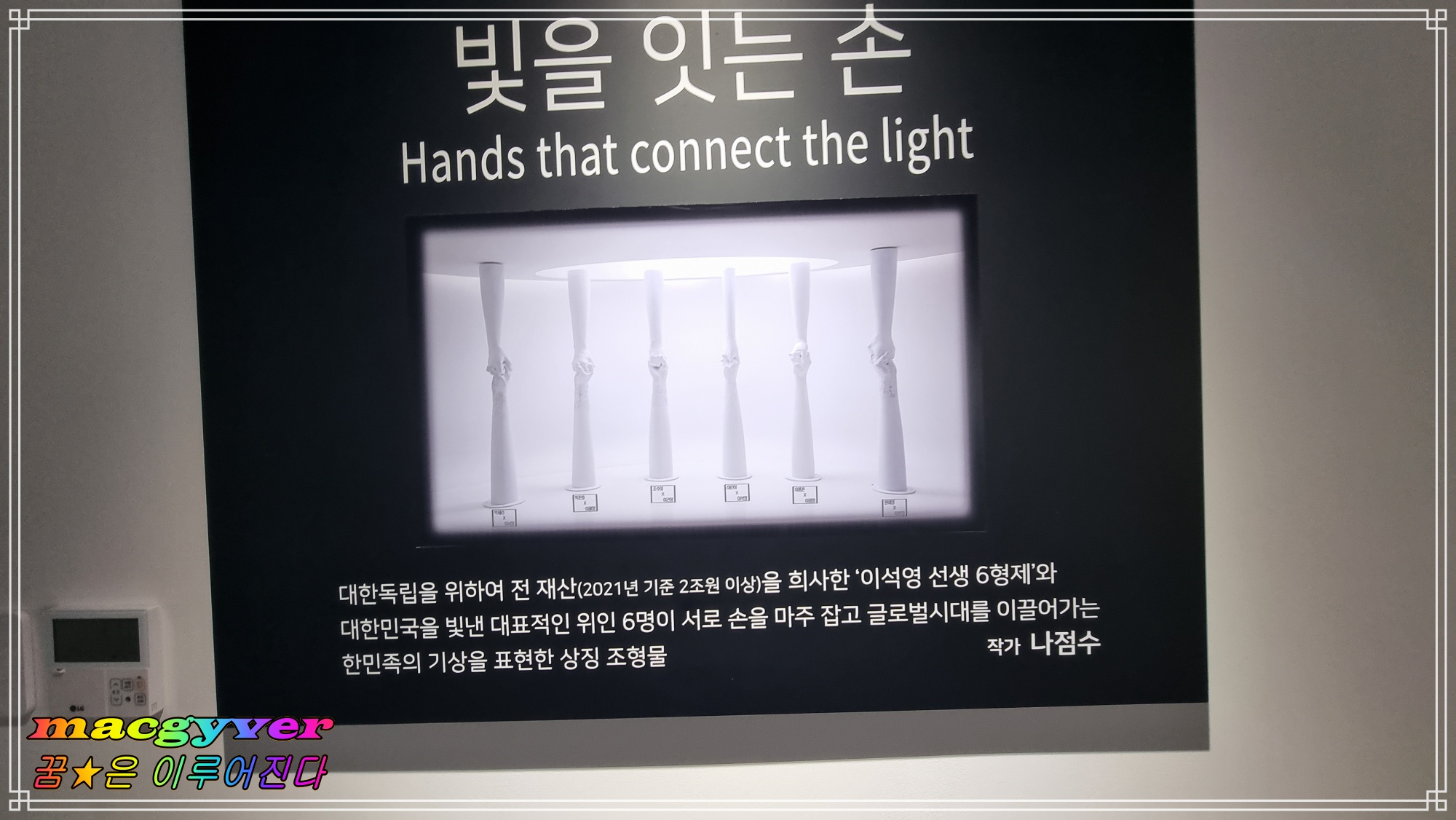

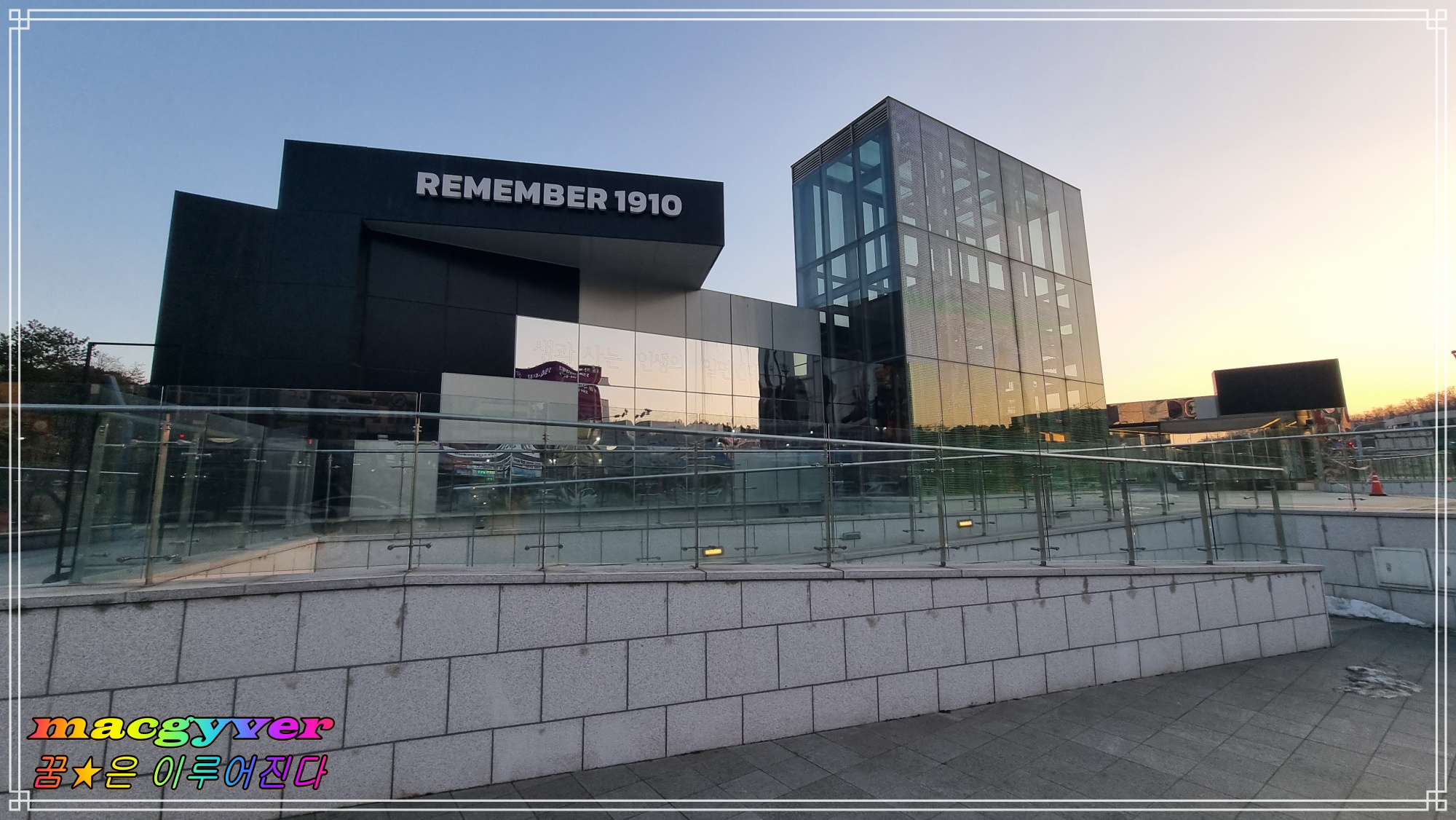

이석영 광장 REMEMBER 1910

영어공식명칭 Lee Seokyoung Square REMEMBER 1910

[정의]

경기도 남양주시 금곡동에 있는 독립운동가 이석영을 기리는 광장과 역사 체험관.

[개설]

이석영 광장 REMEMBER 1910은

남양주 지역 출신의 대표적인 독립운동가 이석영을 비롯한 6명의 형제를 기억하고 추모하는 공간이다.

[건립 경위]

이석영 광장 REMEMBER 1910은

이석영의 독립운동 정신을 기리는 한편 남양주시가 역사문화도시로 거듭나기 위하여 2021년 3월 조성되었다.

[변천]

이석영 광장 REMEMBER 1910은 2021년 3월 26일 홍릉과 유릉 앞 부지에 건립되었다.

2022년 3월 26일 개관 1주년을 맞이하여 특별 공연 ‘반민족 행위 처벌 특별 법정-친일파 단죄,

이석영 레퀴엠’과 금석문 탁본전 ‘귤산 이유원을 말하다’ 등의 프로그램을 진행하였다.

[구성]

이석영 광장에는 표지석과 이석영을 포함한 6형제의 모습을 형상화한 6개의 돌이 있고,

광장 한편에는 중국으로 망명하는 형제 여섯 명의 모습과 남북 분단의 현실을 압록강으로 형상화한 대리석길이 설치되어 있다.

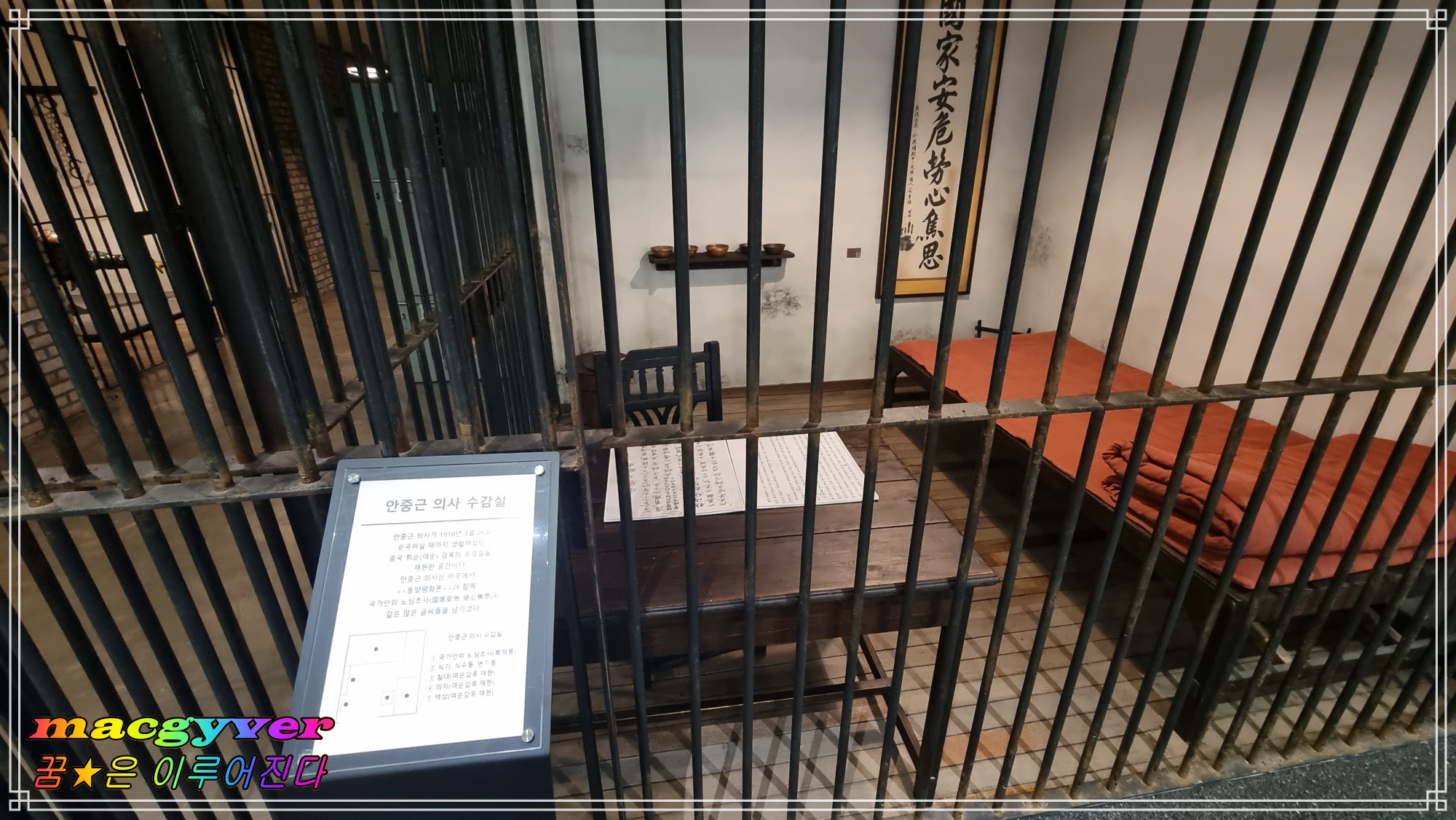

역사박물관인 REMEMBER 1910의 지하 1층에는 친일 잔재를 처단하는 역사 법정, 서대문형무소와 뤼순감옥을 재현한 감옥, 신흥무관학교와 독립운동 관련 영상을 시청할 수 있는 미디어 홀이 있다.

그 밖에도 시민들이 회의 장소로 이용할 수 있는 콘퍼런스룸 등이 있다.

[현황]

이석영 광장 REMEMBER 1910에서는 각종 공연과 행사 및 학술 대회를 개최하며 남양주시가 역사문화도시로 발돋움하기 위하여 노력하고 있다.

[출처] 디지털남양주문화대전

독립운동의 큰 별, 이석영

[정의]

경기도 남양주시 화도읍 가곡리에 거주하였던 독립운동가.

[개설]

이석영(李石榮)은 백사 이항복(李恒福)[1556~1618]의 후손으로 명망가의 자손이었다.

하지만 이석영은 부귀영화를 포기하고 자신의 모든 재산을 처분하여 여섯 형제와 함께 독립운동 전선에 나섰다.

국망 이후 서간도로 망명하여 한인 자치 단체 경학사(耕學社)를 창설하고, 신흥무관학교를 설립하는 데 기여하였다.

1920년대 이후 베이징으로 거처를 옮겼지만 곤궁한 삶을 살았고, 1934년 상하이에서 순국하였다.

광복을 되찾기 위해 자신의 모든 것을 희생한, 한국 근대 노블리스 오블리제의 대표적인 인물이다.

[가계]

이석영의 본관은 경주(慶州)이고, 호는 수석(漱石)이며, 이명으로 이영(李永)을 사용하기도 하였다.

1855년 12월 3일 아버지 이유승(李裕承)[1835~?]과 어머니 동래 정씨 사이에서 태어났다.

조선 후기의 명신 백사 이항복의 10대손이다.

이석영의 가문은 이항복 이후 300여 년 동안 8대에 걸쳐 정승을 배출한 삼한갑족의 명문가로 이름이 높았다.

할아버지 이계조(李啓朝)[1793~1856]는 공조판서를 역임하였고, 아버지 이유승은 이조판서와 우찬성·궁내부특진관 등을 거쳤다.

이석영은 이유승의 둘째 아들로서 이건영(李健榮), 이철영(李哲榮), 이회영(李會榮), 이시영(李始榮), 이호영(李頀榮) 등 총 6형제이다.

이석영 6형제는 사회 지도층의 노블리스 오블리주를 보여준 인물로 알려져 있으며, 일제 강점기에 중국 서간도에 경학사와 신흥학교(新興學校)를 설립한 주역들이다.

6형제의 맏이인 이건영은 조선 왕조의 관직을 하다가 서간도로 망명하였고, 1926년 국내로 돌아와 선산을 돌보다가 1940년 사망했다.

정부는 이건영의 공훈을 기려 1999년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.

셋째 이철영은 서간도 망명 이후 신흥강습소 교장, 동성한족생계회(東省韓族生計會) 부회장을 역임하였으며, 빈곤과 풍토병에 시달리다가 1925년 사망했다.

정부는 이철영의 공훈을 기려 1991년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.

넷째 이회영은 탁지부 주사, 상동청년학원 원감 등을 역임하고 비밀 결사 조직인 신민회에 참여하였으며, 서간도 망명 이후 상하이로 옮겨가 대한민국 임시 의정원 초대 의원이 되었다.

1924년에는 재중국조선무정부주의자연맹 결성에 참여하였고, 1931년에는 남화한인청년연맹(南華韓人靑年聯盟), 흑색공포단 등을 조직하였다.

1932년 일제의 고문 끝에 중국 다롄[大連]에서 사망하였다.

정부는 이회영의 공훈을 기려 1962년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

이시영은 대한제국 외부(外部) 교섭국장으로 일하다가 1910년 경학사와 신흥강습소 설립에 참여하였고, 1919년 대한민국 임시정부 초대 재무총장을 역임하였다.

1930년에는 한국독립당 결성에 백범 김구와 함께하는가 하면 광복 이후 환국하여 1948년 대한민국 정부의 초대 부통령이 되었다.

1949년에 정부는 건국훈장 대한민국장을 수여하였고, 1953년에 사망하였다.

이호영은 서간도로 망명하여 1918년 신흥강습소의 재무 담당을 맡았고, 1925년에는 북경한교동지회(北京韓僑同志會)에 참여하였다.

1925년에 항일 비밀 결사 조직인 다물단(多勿團) 단원으로 활동하였으나, 1931년 베이징[北京]에서 가족과 함께 실종되었다.

정부는 이호영의 공훈을 기려 2012년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.

이석영은 1885년 31세 되던 해에 4종숙인 귤산(橘山) 이유원(李裕元)[1814~1888]에게 입양되었고, 후일 양부의 재산을 상속받았다.

이유원은 현 경기도 남양주시 화도읍 가곡리에 해당하는 양주군 화도면 가오실(嘉吾室) 출신으로 영의정을 지냈고, 정치적으로는 흥선대원군과 대립하는 위치에서 개항을 주장하였다고 한다.

경기도 양주군에서 서울까지 80리 길을 거치는 동안 남의 땅을 밟지 않을 정도였다고 전해지며, 전답이 1만여 석(石)에 달하였다고 한다.

한편 이석영의 장남인 이규준(李圭俊)[1899~1927]은 신흥무관학교를 졸업하고 대한민국 임시 정부의 군자금 모집 관계로 국내로 잠입하여 활동하다가 체포되어 옥고를 치렀다.

또한 다물단의 단원으로 밀정 처단에 앞장서기도 하였다.

정부는 이규준의 공훈을 기려 2008년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.

이석영의 직계 후손인 이규준의 자녀들에 대해서는 그간 알려진 바가 없었는데, 2022년 국가보훈처는 세 딸의 자녀 중 10명이 생존해 있다고 발표하였다.

[성장과 관직 생활]

이석영은 1855년 12월 3일 지금의 서울특별시 중구 저동(苧洞)에서 태어났다.

유년 시절의 행적은 잘 알려져 있지 않으나 대부분의 명문가 자제들처럼 한문을 수학하고 과거 시험을 준비하였을 것이다.

이러한 시간을 거쳐 1885년 과거에 급제하여 벼슬길에 올랐고, 승지로서 고종을 측근에서 보필하기도 하였다.

그러나 이석영은 1894년 갑오개혁 이후 더 이상 관직에 나아가지 않았다.

대한제국 수립 이후에도 황제의 부름이 있었지만 출사하지 않았다고 한다.

이석영이 벼슬을 그만둔 이유에 대해서는 형제들 중 넷째인 이회영의 영향 때문이라는 설명이 가장 설득력 있다.

우당 이회영은 관직 생활이 시국을 바로잡고 나라의 명운을 개척하기 위함이지, 자신의 명예와 안위를 위한 것이어서는 안 된다는 소신을 가지고 있었다.

또한 여전히 개화와 수구의 주장이 대립하고 있던 당시 상황을 비판하며 서양 문물의 수용과 사회 개혁이 함께 이뤄져야 함을 강조하였다.

이회영은 이 같은 뜻을 이석영의 집인 지금의 서울특별시 중구 남창동 홍엽정(紅葉亭)에서 주변 동지들과 형제들에게 설파하곤 하였다.

홍엽정은 본디 백사 이항복의 집이었는데, 다른 사람의 손에 넘어갔다가 이유원이 사들여 별장으로 이용하였던 곳이었다.

1888년 이유원이 세상을 뜬 뒤에는 이석영의 활동 공간이 되었다.

이회영은 1898년 홍엽정에서 열린 한 모임에서

“제왕의 시대는 가고 사민 자유평등의 시대가 왔다, 우리의 전통과 습성을 생각하면서도 시대의 변천을 따라 새 나라를 건설할 이론을 확립해야 한다.”라고 주장하였다.

대한제국의 정책 방향과 차이가 있었던 이러한 개혁적 지향은 이석영을 비롯한 형제들에게도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

[서간도 망명 계획의 수립]

이석영은 시대를 보는 눈, 담대한 행동력 등에서, 자신보다 나이 어린 동생이었지만 이회영을 깊이 신뢰하였다.

이석영의 6형제가 언제 서간도로 망명 계획을 확정하고 실행에 옮기기 시작하였는지 정확히 알기는 어렵다.

재산의 처분을 비롯해 집단 이주 장소의 물색 등 비밀리에 진행된 모든 일들에 대한 사료가 남아 있지 않기 때문이다.

다만 을사조약 체결 이후 고국을 떠날 생각이 처음 자리를 잡아가기 시작한 것으로 여겨진다.

외교권 박탈, 통감부 설치 등으로 이어지는 일제 침략의 본격화는 그에 대한 비판 의식을 공유한 이회영과 이석영 형제에게 어두운 그림자를 드리웠을 것이다.

이회영은 1906년 봄 해외로 떠나는 이상설과 북간도에 서전서숙(瑞甸書塾)을 설립하는 일에 대해서 논의한 바 있다.

이 무렵부터 독립군 기지 구상이 형체를 갖추게 되었을 것이라 판단된다.

또한 이회영은 1907년 신민회 창립 당시 이러한 계획을 더욱 구체화할 수 있었다.

게다가 결정적인 계기가 된 것은 1908년 블라디보스토크에 머물고 있던 이상설을 찾아가 비밀 단체 조직, 군대 결성, 운동 자금의 준비, 지사들의 규합과 국민 교육 등의 실천 방침을 논의한 다음이었다.

이러한 점에서 이회영의 계획은 신민회가 1910년 3월 긴급 간부 회의를 열고, 독립 전쟁 전략을 채택한 다음 독립군 기지 건설 전략을 확립한 것에 비해 상당히 일찍 수립된 것이었다.

1910년 8월 대한제국의 국망이 눈앞에 다가왔다는 것은 충분히 예견할 수 있는 일이었다.

이회영과 이석영은 강점 이후 독립군 기지 건설 계획을 공유하고 있었다.

만일 이회영과 이석영 사이에 끈끈한 공감대가 형성되어 있지 않았다면, 불과 몇 달 사이에 어떻게 모든 재산을 처분하고 6형제와 가문 전체가 망명의 길에 오를 수 있었겠는가.

이회영은 독립군 기지를 물색하기 위해 서간도 답사에 나섰으며, 이동녕, 장유순, 이관식 등이 함께했다.

그리고 이석영의 6형제는 이회영이 한 달 여의 일정을 마치고 돌아온 1910년 9월, 망명 계획을 실천에 옮기기로 결정하였다.

이석영은 수천 석의 재산과 토지를 모두 팔고, 형제들도 재산을 처분하였다.

6형제의 일가권속(一家眷屬) 60여 명이 모두 예닐곱 무리로 나눠 따로 기차를 타고 길을 떠났다.

이들은 1910년 12월 30일 압록강을 건넜고, 이듬해인 1911년 2월 목적지인 중국 봉천성(奉天省)[현 중국 지린성(吉林省)] 유하현(柳河縣) 삼원보(三源堡)에 도착하였다.

[경학사와 신흥무관학교 설립]

1911년 4월 이석영 일가와 독립운동가들이 서간도 땅에 자리 잡은 이후, 300여 명이 모인 가운데 노천 대회가 열렸다.

이 노천 대회를 통해 조직된 단체가 바로 경학사이다.

농사하고 공부하자는 단순한 뜻이 담긴 경학사는 경제 생활과 교육을 통해 독립운동의 동량이 되겠다는 의지를 안고 결성되었다.

경학사는 서간도 한인 사회를 대표하는 단체였으며, 이를 바탕으로 신흥학교를 설립하고자 하였다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고 망명 한인 독립운동가들이 직면했던 가장 큰 문제는 중국인들의 차가운 시선이었다.

대규모의 한인들이 몰려들자, 중국인들은 한인들을 자신의 땅을 빼앗으러 온 사람들 혹은 일본의 밀정으로 간주하였다.

다행히 이와 같은 갈등은 이석영 일가와 당시 중국 총리대신 위안스카이[袁世凱]의 인연으로 해결할 수 있었다.

임오군란 당시 위안스카이가 조선에 주둔했을 때 위안스카이의 상관인 리훙장(李鴻章)이 이석영의 아버지 이유승, 양아버지 이유원과 가까운 관계를 유지했던 것이다.

이회영이 위안스카이를 면담한 뒤, 위안스카이는 동삼성(東三省)[중국의 봉천성, 길림성, 흑룡강(黑龍江省)] 총독과의 만남을 주선하여 한인들의 토지 구입과 중국 국적 취득 문제에 도움을 줄 수 있도록 하였다.

신흥학교는 1911년 6월 추가가 마을의 옥수수 창고에서 개교식을 가졌고, 중국 당국과 일제의 감시를 피해 ‘신흥강습소’라고 이름을 붙였다.

교육 기관으로서 번듯한 교사를 갖출 수 있었던 것은 중국 봉천성 유하현 삼원보에서 중국 봉천성 통화현 합니하로 장소도 옮긴 1912년 7월이었다.

학교를 설립하는 비용은 대부분 이석영으로부터 나왔고, 수많은 동포와 학생들이 직접 자신의 힘을 보탰다.

그리고 이석영은 주변의 권유를 물리칠 수 없어 신흥학교의 교장을 맡았다.

신흥학교는 1919년에 중국 봉천성 유하현 고산자가로 이전하면서 독립 투사 양성에 더욱 초점을 맞춘 신흥무관학교로 재출범하였다.

이처럼 경학사와 신흥무관학교가 설립된 데에는 이석영의 보이지 않는 헌신이 있었다.

이석영은 동생 이회영의 후원자를 자임하며 조력자 역할을 했던 것에서 알 수 있듯이 남들 앞에 나서길 썩 즐기지 않았다.

그래서인지 1920년대 이후 눈에 띄는 활동은 보이지 않는다.

이회영이 1919년 이후 활동 무대를 베이징으로 옮기면서 이석영도 함께 베이징으로 떠났다.

이미 60대 중반을 훌쩍 넘긴 나이도 이석영의 이름을 찾아보기 어려운 이유 중의 하나였다.

[잊힌 죽음, 추모 활동의 시작]

이석영의 이름을 다시 만나게 된 것은 신문에 실린 부고를 통해서였다.

『동아일보』 1934년 2월 28일자는 “만주와 상하이에서 독립운동을 전개하던 이석영이 금일[2월 16일] 오후 2시 상하이 프랑스조계에서 사망했다.”라고 보도하였다.

다음날에는 “이석영의 장례식이 2월 20일 상하이에서 거행되었고 유해는 상하이 홍교로(虹橋路) 공동묘지에 안장되었다.”라는 소식이 전해졌다.

이석영은 베이징에 체류하던 시기부터 가난을 피할 수 없었다.

독립운동 전선에 모든 재산을 내놓았고, 가족들은 죽고 흩어졌다.

이석영은 빈민굴에서 한 많은 세월을 마감했다.

이후 대한민국 정부는 이석영의 공훈을 기려 1968년에는 대통령표창을, 1991년에 건국훈장 애국장을 추서하였다.

2020년 8월에는 국가보훈처의 ‘이 달의 독립운동가’로 선정되기도 했다.

한편 경기도 남양주시는 독립운동가 이석영의 정신을 기리기 위한 활동을 활발히 전개하고 있다.

2021년 설치된 이석영광장에는 중앙의 표지석과 표지석을 둘러싼 여섯 개의 돌이 있는데 6형제가 전 재산을 바쳐 빼앗긴 조국을 되찾기 위해 결의를 다지는 모습을 상징적으로 담고 있다.

여섯 개의 돌은 이석영이 살았던 경기도 남양주시 화도읍 가곡리에서 가져온 것이다.

이석영광장 지하에는 ‘Remember(리멤버) 1910 역사 체험관’이 설치되었다.

2021년에는 이석영뉴미디어도서관이 문을 열었다. 건물 1층 로비에 이석영의 흉상이 세워져 있다.

이와 함께 서울특별시 중구 퇴계로에는 2021년 ‘이회영기념관’이 정식으로 개관하였다.

이회영과 형제들의 활동을 소개하고 있어, 이석영에 대한 기념 공간으로도 주목된다.

[의의와 평가]

독립운동 전선에서 재정적 후원의 문제는 그동안 심도 깊게 다루어지지 않았다.

표면에 나서 활동했던 투사들에 대해서만 관심이 집중되었을 뿐이다.

이석영은 만주의 독립운동이 궤도에 오를 수 있도록 자신의 모든 것을 희생한 독립운동가였다.

집안의 희생과 몰락을 각오하고 가시밭길에 나선 이석영의 삶이 한국 독립운동의 의미를 한층 더 돋보이게 하고 있다.

[출처] 디지털남양주문화대전

☞ 이것으로 '남양주 역사탐방 - 흥원ㆍ백봉산(묘적산)ㆍ홍릉ㆍ유릉ㆍ영원ㆍ회인원ㆍ덕혜옹주묘ㆍ의친왕묘ㆍ이석영광장ㆍ리멤버1910 역사전시관)' 이야기를 마친다.

남양주 역사탐방 - 흥원ㆍ백봉산(묘적산)ㆍ홍릉ㆍ유릉ㆍ영원ㆍ회인원ㆍ덕혜옹주묘ㆍ의친왕묘ㆍ이석영광장ㆍ리멤버1910 역사전시관)을 다녀오다.

▣ 1부[마석역→흥원→배롱교→백봉산 창현리들머리→기계유씨묘→마루쉼터→묘적사갈림길]

는 http://macgyver-dct.tistory.com/16164695 ☜클릭

▣ 2부[묘적사갈림길→백봉산→수리봉→제단바위→백천사갈림길→홍유릉철문→남양주시청]

는 http://macgyver-dct.tistory.com/16164696 ☜클릭

▣ 3부[남양주시청→금곡삼거리→왯말공원→유릉→홍릉→덕혜옹주묘→리멤버1910→금곡역]

는 http://macgyver-dct.tistory.com/16164697 ☜클릭