01월 30일(목)

'조선의 종묘ㆍ사직과 5대 궁궐(덕수궁ㆍ경희궁ㆍ경복궁ㆍ창덕궁ㆍ창경궁) +@ 탐방'을 다녀와서...

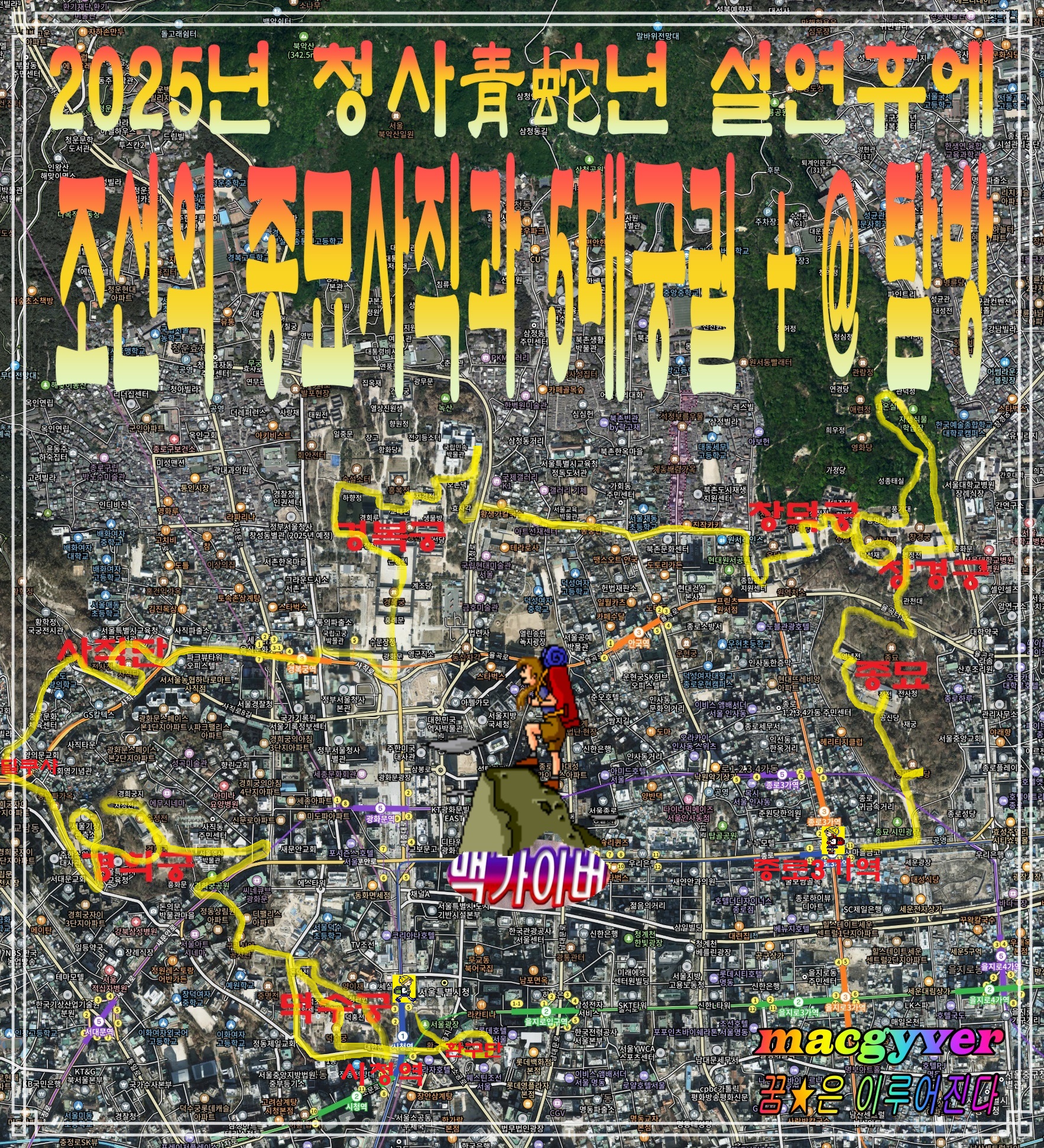

'조선의 종묘ㆍ사직과 5대 궁궐(덕수궁ㆍ경희궁ㆍ경복궁ㆍ창덕궁ㆍ창경궁) +@ 탐방' 코스

시청역→서울광장→환구단 정문→환구단(원구단)지→황궁우→석고→프라자호텔앞→덕수궁→[월대→대한문→금천교→중화문→중화전→석어당→즉조당→준명당→석조전→분수대→돈덕전(모던 라이트 대한제국황실 조명전)→정관헌→광명문→대한문]→덕수궁돌담길→정동전망대(휴일미개방)→정동길→덕수궁 선원전 영역→고종의길→정동공원→舊러시아공사관(첨탑)→경희궁→[흥화문→흥화문터(구세군회관)→금천교→서울역사박물관→숭정문→숭정전→자정문→자정전→서암(瑞巖)]→국립기상박물관(기상청옛터)→월암근린공원→홍난파가옥→구세군영천영문→성동인우 애지산학(각자바위 안내문)→딜쿠샤(서울 앨버트 테일러 가옥)→권율장군집터→舊옥경이식품→종로문화체육센터→단군성전→사직단→[진사청일원→사직단→사직단정문]→세종마을 음식문화의거리→경복궁→[월대→광화문→흥례문→영제교→근정문→근정전→수정전(집현전)→경회루(경회지)→아미산 굴뚝→자경전 십장생 굴뚝→국립민속박물관→[7080 추억의거리→북촌초등학교 등→효자각→북촌로5길→재동초교→북촌로4길→북촌1경→창덕궁→[월대와 돈화문 구역 복원공사중→금호문→금천교→진선문→인정문→인정전→선정문→선정전→희정당→낙선재→성정각→창경궁→[함양문→통명전→양화당→풍기대→성종태실비(진입금지)→춘당지→대온실→홍화문→옥천교→명정문→명정전→문정전→종묘 가는길→종묘→[북신문→영녕전→정전→공민왕신당→외대문(창엽문)→종묘시민광장→종로3가역

오늘은

조선의 종묘ㆍ사직과 5대 궁궐(덕수궁ㆍ경희궁ㆍ경복궁ㆍ창덕궁ㆍ창경궁) +@ 탐방을 위해 길을 나선다.

▼ 국립민속박물관 7080 추억의거리에서...

창덕궁(昌德宮)은 자연과 조화를 이룬 가장 한국적인 궁으로 유네스코 세계유산으로 등재된 궁이다.

창덕궁(昌德宮)은 1405년(태종 5) 법궁인 경복궁의 이궁(離宮)으로 창건되었다.

1592년(선조 25) 임진왜란으로 소실되었다가

1610년(광해군 2) 궁궐 중 처음으로 다시 지어졌으며,

이후 역대 왕들이 1867년 경복궁이 중건될 때까지 약 270여년 동안

창덕궁을 더 많이 사용하여 실질적인 법궁의 역할을 하였다.

특히 대조전 부속 건물인 흥복헌은 1910년 경술국치가 결정되었던 비운의 장소이기도 하며,

낙선재 권역은 광복 이후 대한제국의 마지막 황실 가족[순정황후(순종 두 번째 황후),

의민황태자비(이방자 여사), 덕혜옹주(고종의 딸)]이 생활하다가 세상을 떠난 곳이기도 하다.

후원은 1406년(태종 6) 창덕궁 북쪽에 처음 조성되었고

1463년(세조 9) 확장되었다가 임진왜란 때 소실되었다.

이후 인조 대부터 순조 대까지 옥류천, 규장각, 주합루, 애련지, 의두합, 연경당 등이 추가로 조성되면서

창덕궁은 정치의 공간과 더불어 휴식과 생활의 공간이 조화를 이루었다.

창덕궁은 창경궁(昌慶宮)과 경계 없이 ‘동궐(東闕)’이라는 별칭으로 불렀다.

창덕궁은 다른 궁궐에 비해 인위적인 구조를 따르지 않고

주변 지형과 조화를 이루도록 자연스럽게 건축하여

가장 한국적인 궁궐이라는 평가를 받아 1997년 유네스코 세계유산에 등재되었다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

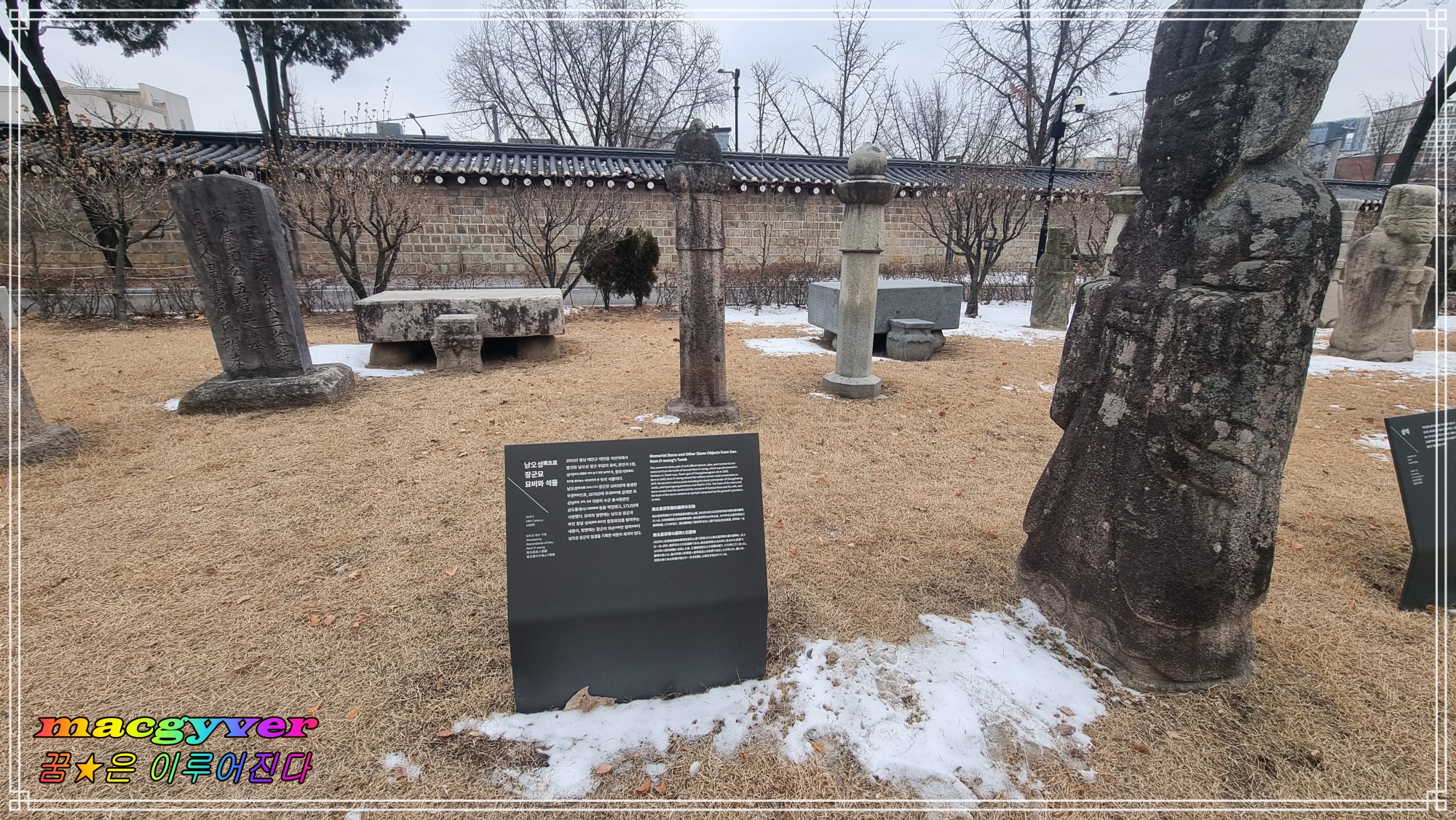

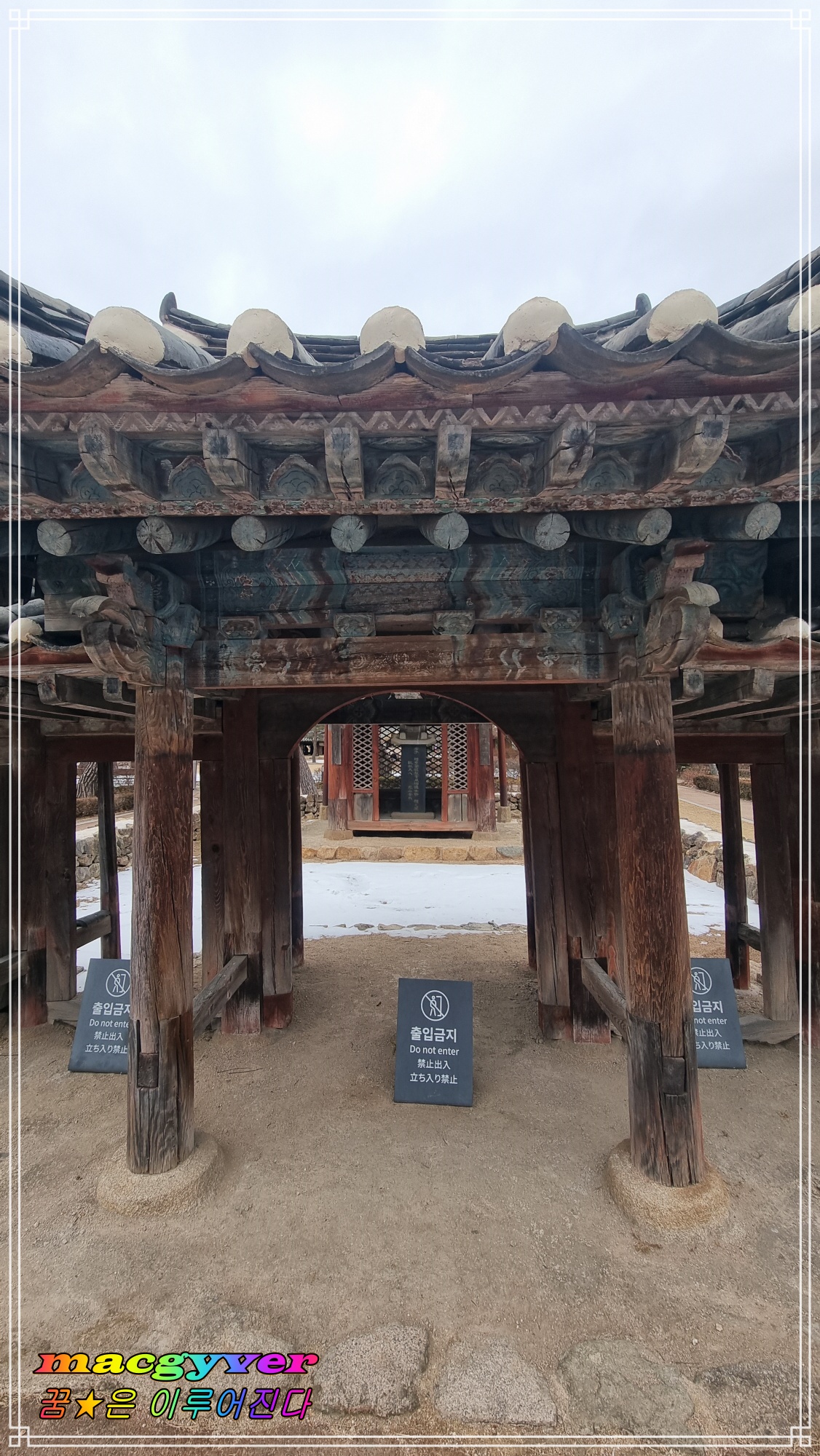

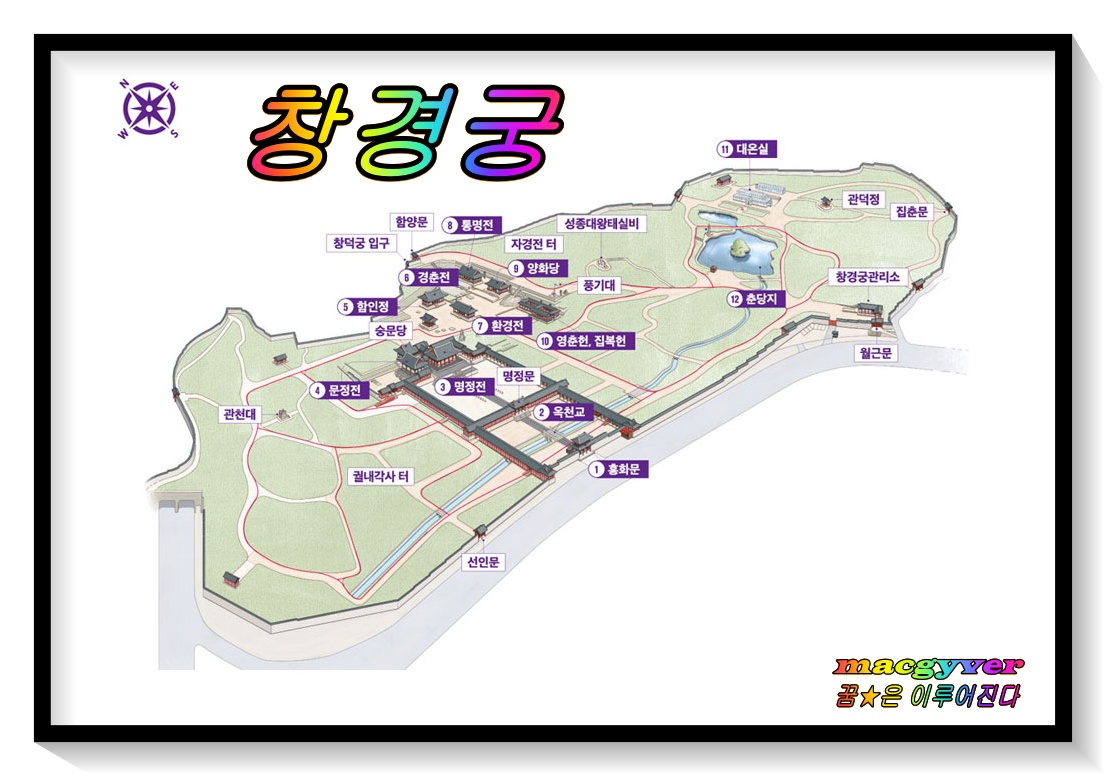

창경궁(昌慶宮)은 성종이 세 명의 대비를 위해 옛 수강궁에 창건한 궁이다.

창경궁은 원래 1418년(세종 즉위) 세종이 상왕 태종을 위해 창건한 수강궁(壽康宮)이 있던 자리이다.

이후 1483년(성종 14) 성종이

세 명의 대비(세조의 왕비 정희왕후, 덕종의 왕비 소혜왕후, 예종의 왕비 안순왕후)를 위해

수강궁을 크게 확장하고 궁의 이름을 창경궁이라 하였다.

창경궁은 창덕궁과 경계 없이 동궐(東闕)이라는 하나의 궁궐 영역이었으며

주로 왕실 가족들의 생활 공간으로 사용하였다.

창경궁은 1592년(선조 25) 임진왜란으로 소실된 것을 1616년(광해군 8) 중건하였으며,

1830년(순조 30) 대화재로 대부분의 건물들이 소실되었다가 4년 뒤에 중건하였다.

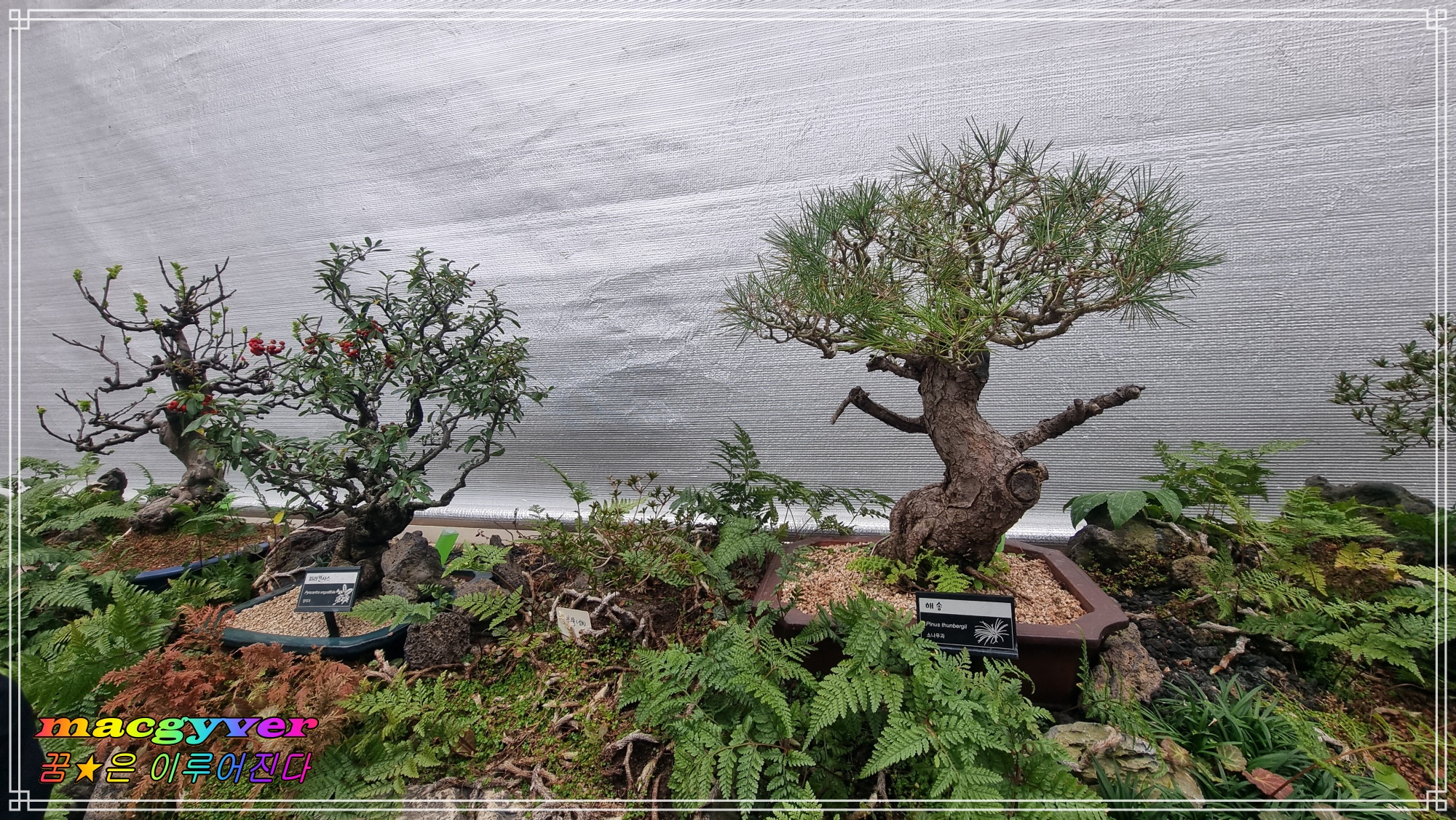

그러나 1907년 순종이 황위에 오른 후 창경궁 내에

동물원과 식물원을 조성하면서 궁궐로서의 모습을 잃기 시작하였다.

1911년에는 일제에 의해 궁의 이름마저 창경원(昌慶苑)으로 격하되어

궁궐이 아닌 공원화가 되어 훼손이 심하였다.

광복 후 1983년에 다시 창경궁으로 명칭을 회복한 후,

궁궐 경내에 있던 동물원을 이전하고 본래 궁궐의 모습으로 복원공사가 진행되어 현재의 모습이 되었다.

창경궁은 남향으로 있는 다른 궁궐과 달리 정문과 정전이 동향으로 배치되어 있다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

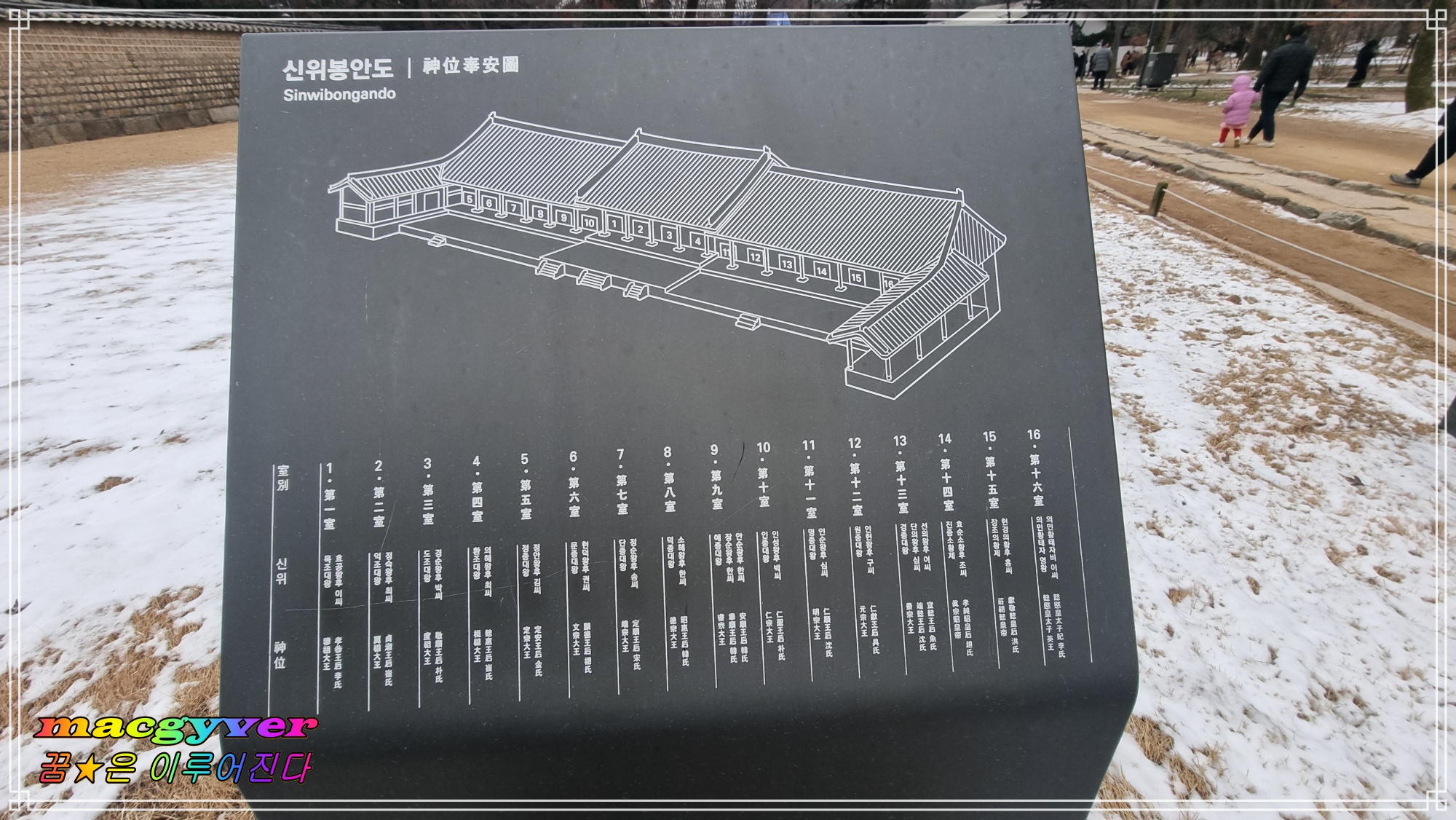

종묘(宗廟)는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비,

황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당이다.

조선 건국 후 1395년(태조 4) ‘궁궐을 기준으로

왼쪽에 종묘, 오른쪽에 사직을 세운다’는 예에 따라 현재의 자리에 종묘를 창건하였다.

창건 당시에는 현재의 정전만 있어서 대묘, 태묘, 종묘라고 불렀다.

조선은 제후국으로 5묘제(五廟制)의 예에 따라 개국시조(태조)와

재위 중인 왕의 4대 조상(고조·증조·조·부)을 모시는 제도로 종묘에 신주를 모셨다.

그러다가 세종대에 5묘제에 따라 태조를 제외하고 4대가 지난 왕의 신주를 두고

여러 차례 논의한 끝에 정전 옆에 새로운 별묘(別廟)를 지어 그 이름을 영녕전이라 하였다.

이후 4대가 지난 왕의 신주는 모두 영녕전으로 옮겨 모셨다가,

연산군 대에 ‘세실(世室, 대대로 정전에 신주를 모심)’과

‘조천(祧遷, 영녕전으로 신주를 옮김)’의 예로 신주를 모시게 되었다.

이러한 예에 따라 3년상(27개월)이 끝난 왕과 왕비의

부묘례(祔廟禮, 신주를 종묘에 모시는 의식)때 정전에 처음 신주가 모셔지고,

이후 ‘세실’ 또는 ‘조천’으로 정하여 정전과 영녕전에 각각 신주를 모시게 되었다.

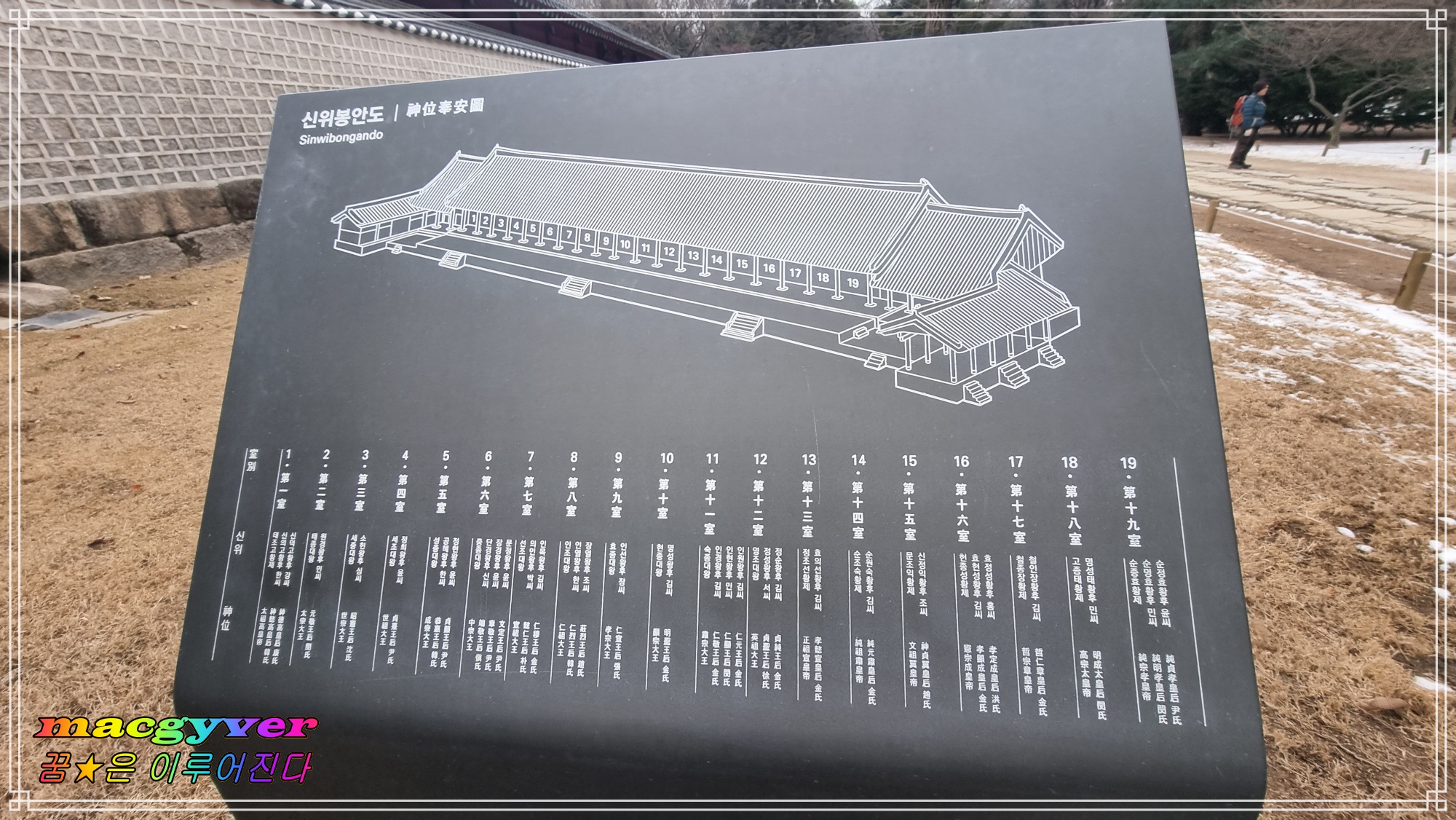

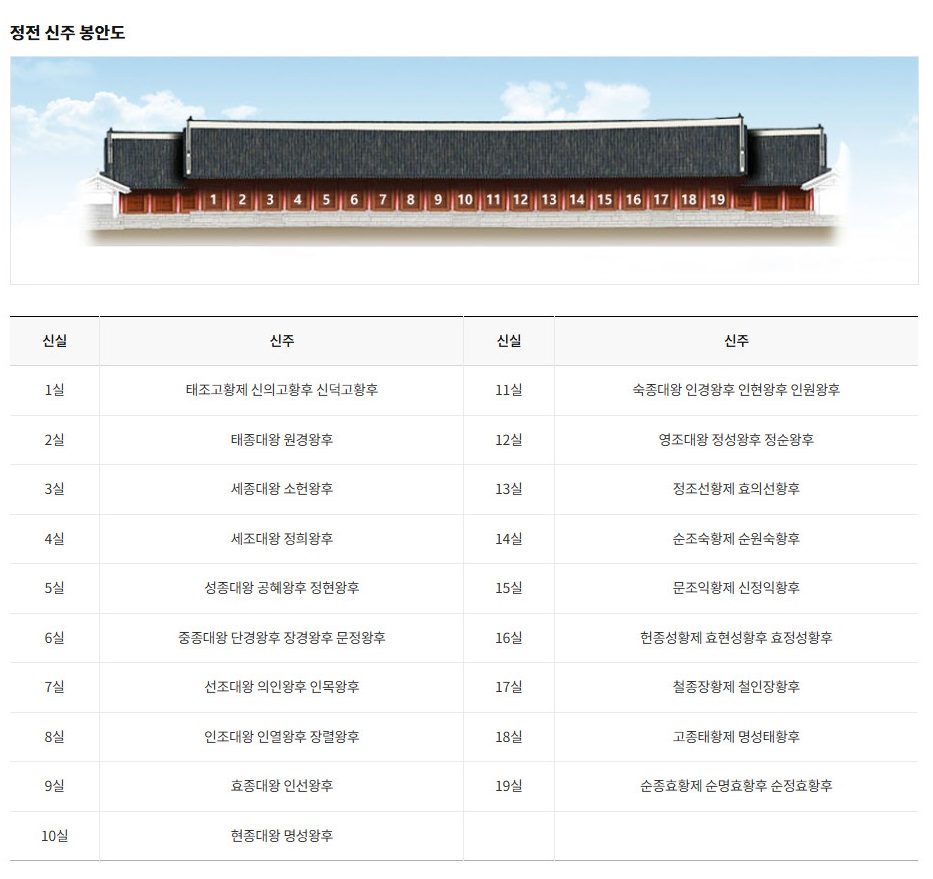

그러다가 모시는 신주가 늘어나면서 신실이 몇 차례 증축이 되어

현재의 정전 19칸, 영녕전 16칸의 규모가 되었다.

그 밖에 종묘 경내에는 망묘루(望廟樓, 종묘서(宗廟署)의 관원들이 제례에 관한 업무를 보던 곳),

향대청(香大廳, 향과 축문을 보관하는 곳), 재궁(齋宮, 왕과 세자가 제사를 올릴 준비를 하던 곳),

전사청(典祀廳, 제사의 음식을 마련하는 곳) 등의 건물이 있다.

출처 : 국가유산청 궁능유적본부

종묘 宗廟

시대 : 조선

유형 : 개념

분야 : 종교·철학/유교

요약

서울특별시 종로구에 있는 조선 시대 역대 왕과 왕비, 그리고 추존왕과 왕비의 신주를 봉안한 사당. 정전·태묘.

내용

1963년 사적으로 지정되었다. 종묘는 원래 정전(正殿)을 말하며, 태묘(太廟)라고도 한다.

태묘는 태조의 묘(廟)가 있기 때문이다.

역대 왕과 왕후는 사후에 그 신주를 일단 종묘에 봉안하였다.

공덕이 높아 세실(世室 : 종묘의 神室)로 모시기로 정한 제왕 이외의 신주는 일정한 때가 지나면 조묘(祧廟)인 영녕전(永寧殿)으로 옮겨 모셨다.

이것을 조천(祧遷)이라고 한다.

종묘 즉 정전에는 현재 19실(室)에 19위의 왕과 30위의 왕후의 신주를 모셔놓고 있다.

정전 서쪽에 있는 영녕전에는 정전에서 조천된 15위의 왕과 17위의 왕후, 그리고 의민황태자(懿愍皇太子)의 신주를 16실에 모셔 놓고 있다.

정전의 신실은 서쪽을 상(上)으로 해 제1실에 태조의 신주가 봉안되어 있다.

영녕전은 주나라의 제도를 본받아 정중(正中)에 추존조사왕(追尊祖四王)을 모시고 서쪽과 동쪽으로 구분, 서쪽을 상으로 차례대로 모시고 있다.

이것을 소목 제도(昭穆制度 : 신주를 모시는 차례로, 왼편을 昭, 오른편을 穆이라 하며, 天子는 1세를 가운데 모시고 2 · 4 · 6세를 소에, 3 · 5 · 7세를 목에 모시는 제도)라 한다.

유교 사회에서는 왕이 나라를 세우고 궁실(宮室)을 영위하기 위해 반드시 종묘와 사직(社稷)을 세워 조상의 은덕에 보답하며 경천애지사상(敬天愛地思想)을 만백성에게 널리 알리고, 천지 신명에게 백성들의 생업인 농사가 잘되게 해 달라고 제사를 올렸던 것이다.

따라서, 왕이 도읍을 정하면 궁전 왼편에 종묘를 세우고 오른편에 사직을 세우게 하였다.

조선을 창건한 태조는 송경(松京 : 松都)에서 한양으로 천도한 뒤 현재의 종묘와 사직을 세웠다.

종묘의 기원은 중국 우(虞)나라 때 시작, 은(殷) · 주(周)대까지는 각각 7묘제(7대조까지 묘에 봉안)로 하였다가 명나라 때는 9묘제로 바뀌었다.

우리나라는 신라 시대는 5묘제, 고려 시대는 7묘제로 하였고, 조선 시대 초기에도 7묘제로 하였다.

즉, 7대왕 이상의 신주는 영녕전으로 조천하게 되어 있었다.

그러나 치적이 큰 왕은 만세 불후(萬世不朽) · 조공 숭덕(祖功崇德)의 근본이념에 따라 7대가 지나도 부조위(不祧位)인 정전에 모셨고, 조천된 신주는 영녕전에 봉안하였다.

종묘의 건축은 중국의 제도를 본떠 궁궐의 좌변(左邊)에 두었다.

조선을 창건한 태조는 1394년(태조 3) 8월 종묘 터를 보았고, 9월 감산(坎山)을 주산(主山)으로 하는 임좌병향(壬坐丙向)한 그 곳에 종묘 터를 결정하였다.

12월부터 영건(營建)을 시작해 다음해 9월에 일차 영건이 끝났으며, 그 뒤 1546년(명종 1)까지 계속되었다.

임진왜란으로 불에 타자, 1604년(선조 37)부터 중건이 논의되어, 선조 41년 터를 닦고 기둥을 세우는 등 공사를 개시한 후 광해군이 즉위하던 해인 1608년 5월 중건되었다.

그 뒤 몇 차례의 개수와 중건을 거쳐 오늘에 이르렀다.

1985년 정전은 국보, 영녕전은 보물로 지정되었다.

궁장(宮墻)으로 둘러싸인 넓은 대지의 남쪽 끝에 자리한 정문을 들어서면 정전에 이르는 주 도로가 왼쪽인 서쪽으로 나고, 오른쪽인 동쪽으로 굽어진 길 옆에 향관청(享官廳)이 자리 잡고 있다.

향관청을 지나면 재실이 있는데, 이곳은 정문에서 정전에 이르는 주 도로에서 꺾어 들게 되어 있다.

재실의 서측에 종묘 정전이 자리 잡고, 그 서측으로 영녕전이, 정전 서남쪽으로 악공청(樂工廳)이 있다.

정전이 자리한 곳은 장방형으로 담장을 둘러쌓았는데, 남측 담장 중앙에 정전 대문을 달고 양 쪽 동서 담장에 측문을 달았다.

정문을 들어서면 넓은 월대(月臺 : 정전 앞에 있는 섬돌)가 있고 정문 중심과 이 월대의 중앙을 잇는 어도(御道)가 정전의 기단(基壇) 중앙 계단까지 연결되어 있다.

정전은 현재 정면 19칸, 측면 3칸이고, 좌우 익실(翼室) 각 3칸이지만, 본래에는 태실(太室) 7칸, 좌우 익실 각 2칸이었던 것을 여러 번 증축하였다.

장대석으로 쌓은 넓은 월대를 앞에 두었는데, 그 상면은 박석(薄石)을 깔았고, 어도는 전(塼)을 깔았으며, 곳곳에 차일(遮日)고리가 박혀 있다.

기단은 장대석 바른층 쌓기로 하고, 이 위에 주좌(柱座)를 둥글게 다듬은 돌 초석을 놓아 두리기둥[圓柱]을 세웠다.

기둥 위에는 주두(柱頭)를 놓고, 익공(翼工 : 檐遮 위에 얹혀 있는 짧게 아로새긴 나무) 두 개와 첨차(檐遮 : 三包 이상의 집에 있는 꾸밈새)로 짜 이익공식(二翼工式)을 이루며, 처마는 홑처마에 맞배지붕을 이루고 있다.

전면 반 칸은 퇴(退)로 모두 개방하였고, 각 칸마다 큰 판장문 두 짝씩을 안여닫이로 달았는데, 중앙 칸에는 밖으로 빗장을 달았다.

툇간과 각 실 바닥은 강회다짐이고, 천장은 넓게 방형으로 귀틀을 짜고 그 위에 판장으로 천장을 해 칸이 넓은 우물천장이 되었다.

측면과 배면은 모두 전으로 두껍게 벽체를 쌓았으며 처마는 홑처마에 맞배지붕을 이루었다.

용마루와 기타 마루에는 양성을 하고, 취두(鷲頭)와 잡상(雜像)들을 늘어놓아 장식하였다.

정전의 정문 담장 안 동쪽에는 공신당(功臣堂)이 정면 16칸, 측면 1칸 크기로 홑처마 맞배집으로 서 있다.

영녕전 또한 장방형으로 담장을 둘러치고, 정문과 좌우 측문을 둔 속에 넓은 월대를 앞에 두고, 주실(主室) 정면 4칸, 측면 3칸, 좌우 익실, 동익실 정면 6칸, 측면 3칸, 서익실 정면 5칸, 측면 3칸의 크기로 자리 잡고 있다.

장대석으로 쌓은 월대는 정전 월대와 같은 모양으로 박석으로 마무리하였고, 기단 또한 장대석으로 높이 쌓았다.

이 위에 주좌를 둥글게 마무리한 초석을 놓고 두리기둥을 세웠다.

기둥 위에는 주두를 놓고, 익공과 첨차로 결구, 이익공식을 이루고 있다.

전면 1칸은 툇간으로 개방하고, 그 안쪽 각 칸마다 두 짝의 안여닫이 판장문을 달았는데, 중앙 1칸은 빗장을 달았다.

툇간과 각 실의 바닥은 강회다짐이고 천장은 정전과 같이 귀틀을 우물 井자 모양으로 짜고 널판을 깔았다.

처마는 홑처마이고 맞배지붕을 이루는데, 지붕마루는 양성을 하고, 취두와 잡상을 늘어놓았다.

특히, 영녕전의 뒷벽은 초석과 두리기둥 부위는 판장으로 구획하고 나머지를 전으로 벽체를 쌓아, 힘을 받는 부분과 단순한 벽체부를 구조적으로나 시각적으로 분리한 수법을 볼 수 있다.

종묘 내에 만든 어도들은 중앙이 높고 좌우가 낮게 박석을 깔아 만들었으며, 정전과 영녕전의 담장 밑에는 빗물을 담장 안에서 흘려 내보내기 위한 석루조(石漏槽)들을 두었다.

출처 : 한국민족문화대백과사전

☞ 이것으로 '조선의 종묘ㆍ사직과 5대 궁궐(덕수궁ㆍ경희궁ㆍ경복궁ㆍ창덕궁ㆍ창경궁) +@ 탐방' 이야기를 마친다.

조선의 종묘ㆍ사직과 5대 궁궐(덕수궁ㆍ경희궁ㆍ경복궁ㆍ창덕궁ㆍ창경궁) +@ 탐방을 다녀오다.

▣ 1부[시청역→서울광장→환구단 정문→환구단(원구단)지→황궁우→석고→프라자호텔앞→덕수궁→월대→대한문→금천교→중화문→중화전→석어당→즉조당→준명당→석조전→분수대→돈덕전(모던 라이트 대한제국황실 조명전)→정관헌→광명문→대한문→덕수궁돌담길→정동전망대(휴일미개방)→정동길→덕수궁 선원전 영역→고종의길→정동공원→舊러시아공사관(첨탑)→경희궁→흥화문→흥화문터(구세군회관)→금천교→서울역사박물관→숭정문→숭정전→자정문→자정전→서암(瑞巖)→국립기상박물관(기상청옛터)]

는 http://macgyver-dct.tistory.com/16164643 ☜클릭

▣ 2부[국립기상박물관(기상청옛터)→월암근린공원→홍난파가옥→구세군영천영문→성동인우 애지산학(각자바위 안내문)→딜쿠샤(서울 앨버트 테일러 가옥)→권율장군집터→舊옥경이식품→종로문화체육센터→단군성전→사직단→진사청일원→사직단→사직단정문→세종마을 음식문화의거리→경복궁→월대→광화문→흥례문→영제교→근정문→근정전→수정전(집현전)→경회루(경회지)→아미산 굴뚝→자경전 십장생 굴뚝→국립민속박물관→7080 추억의거리]

는 http://macgyver-dct.tistory.com/16164644 ☜클릭

▣ 3부[국립민속박물관→7080 추억의거리→북촌초등학교 등→효자각→북촌로5길→재동초교→북촌로4길→북촌1경→창덕궁→월대와 돈화문 구역 복원공사중→금호문→금천교→진선문→인정문→인정전→선정문→선정전→희정당→낙선재→성정각→창경궁→함양문→통명전→양화당→풍기대→성종태실비(진입금지)→춘당지→대온실→홍화문→옥천교→명정문→명정전→문정전→종묘 가는길→종묘→북신문→영녕전→정전→공민왕신당→외대문(창엽문)→종묘시민광장→종로3가역]

는 http://macgyver-dct.tistory.com/16164645 ☜클릭